“高升号”事件背后的三国博弈,大清为何是输家?

“高升号”事件背后的三国博弈,大清为何是输家?

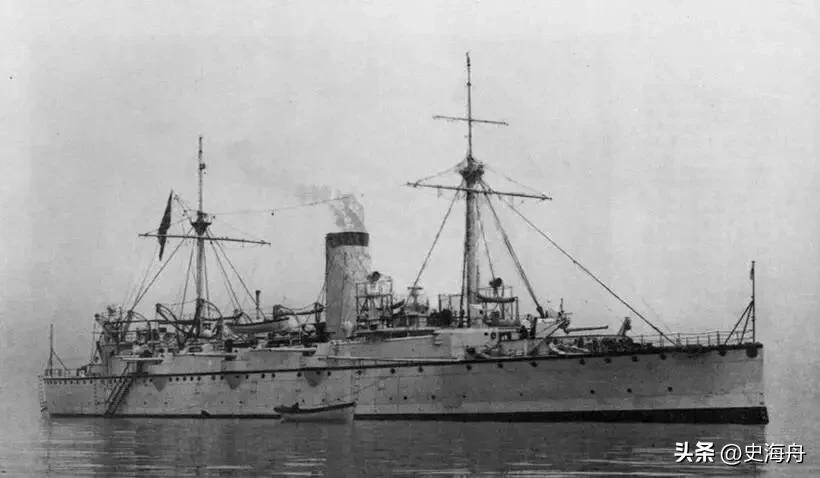

高升号为英国怡和公司商船,是一艘排水量在2000吨左右的大中型运输船。该船于1894年7月20日由中国上海驶抵天津大沽口,被清政府租用往朝鲜牙山运输士兵和军火辎重。

据统计:高升号运送了淮军的仁字军两营二哨,共1116人,行营炮十二门及大量枪支、弹药,还可能装载了600吨上下约合8800万美元的银锭。

1894年7月25日,高升号起锚从塘沽开往朝鲜牙山,在驶入朝鲜西海岸丰岛附近海域时,遭到日本军舰浪速舰拦截。高升号上的清军士兵在日方的武力威胁下,宁死不屈,最终浪速舰在中日两国还未宣战的情况下悍然开炮击沉了毫无武装的高升号运输船,制造了著名的高升号事件。丰岛海战与高升号事件直接导致了甲午战争的爆发。

高升号

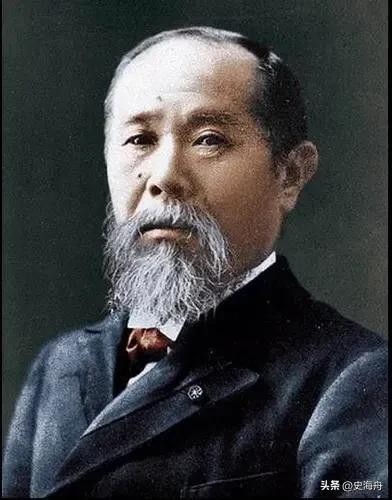

当牙山湾海战的消息传到天津时,在短暂的沉默之后,李鸿章感到的是兴奋。为何?

因为李鸿章认为既然东乡平八郎击沉了英国船,英国人肯定不会善罢甘休,一定会向日本动武,这样中日之间的战争就会有大的转机。

李鸿章迅速接照见了英国驻天津总领事宝士德,强烈抨击日本人在和平时期炮击中立国船只,希望英国舰队司令对日本人采取断然措施。

李鸿章还命令清国驻伦敦公使密切注意英国国内的动向,必要的时候,给英国佬煽点风点把火。

李鸿章

日本方面。大本营首先从上海电讯而非海军报告中得知高升号事件。

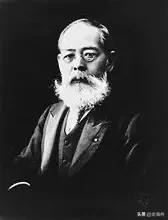

接获消息的日本首相伊藤博文极为愤怒,担心会因此遭到列强干预,尤其担心引起英国报复,因此痛斥日本海军大臣。

果然不久就接到了英国远东舰队司令措辞强硬的抗议信。

1894年7月28日,日本外相陆奥宗光在写给伊藤博文的信中说:“此事关系实为重大,其结果几乎难以估量,不堪忧虑”,并提出停止增兵,在前线与清军脱离接触,以免欧洲列强干预。”

伊藤博文

高升号事件的消息传回英国后,舆论一片沸腾,群情激奋,要求政府对日本进行报复。此时,巡弋在东亚的英国远东舰队,也做出了不寻常的军事部署:远东舰队司令海军中将斐利曼特(Edmund Fremantle)不仅派“红雀”舰前往出事地点进行搜索,更是派遣“射手”舰前往搜寻日本舰队,要向日本舰队兴师问罪。

为了挽回局势,日本进行了大量的证据准备工作,主要是针对日舰浪速号军官、获救的高升号船长和大副的调查笔录,以及其他一些获救者的证词,于8月2日形成了《关于高升号事件之报告书》。这份形式上完全按照“国际惯例”制作完成,实际没有任何中国人参与的单方面报告,在随后英国政府的两次海事审判听证会上派上了大用场。

同时,日本驻英国公使青木周藏一方面冠冕堂皇地向西方列强表态,日本将严格按照国际法办事,一旦确定责任在于日本海军,日本将立即承担所有责任。

同时暗地里向有影响力的路透社行贿600英镑,以换取路透社对日本的“关照”。以这样强力的“新闻策划”为支撑,青木成功地争取到了一些英国专家学者在媒体上公开为日本辩护。

青木周藏

1894年8月3日,剑桥大学的国际法教授韦斯特莱克(John Westlake)在《泰晤士报》上写了一篇文章,从国际法的角度“证明”日舰浪速号行为的合法性。他的主要观点有三:

1、高升号是为中国军方提供服务,这是一种敌对行为,不可以获得英国国旗和船籍的保护;

2、不能因双方未宣战而禁止日本将高升号视为敌船。

3、高升号的清军是开赴朝鲜应对日本军队的,这毫无疑问是敌对行为,日本将其击沉的确有军事上的需要。

三天后,《泰晤士报》又刊登了牛津大学教授胡兰德(Thomas Holland)同样论调的文章。

他认为:即使没有正式的宣战,战争状态也已经存在了;当日本军官用武力威胁高升号服从其命令时,作为中立国公民的高升号船长也已充分了解到了战争的存在;这样,不仅敌对双方、而且中立方均明了战争的存在,宣战的义务已完成。

况且,高升号从事的是带敌对性质的地面作战部队的运送,高升号应该清楚地知道这样完全会被日本军队拦截并作为战利品而被缴获,因此,日本不需要向英国道歉,也不需要向高升号的船东、或那些罹难的欧洲船员的亲属道歉或赔偿。

浪速号巡洋舰

这几位专家的论调出来后,英国舆论一片哗然,纷纷指责他们“卑怯”、“不爱惜自己荣誉”、“违背职业道德”、“寡廉鲜耻”。

但他们凭借学术权威的论调一定程度上影响了英国的海事审判。

11月10日,英国官方最终裁定:当时已经存在着战争状态,高升号为交战国执行交战任务,日本军队有权扣留或击沉它,因此,日本在此事件中不需要承担任何责任。

1895年2月5日,在大清败局已定的情况下,英国外交部正式通知高升号的船东印度支那航运公司:赔偿责任应改由中国政府承担。

那么英国的态度为何会有那么大的一个转变呢?从根本上来说,这取决于它的战略布局。英国包括其继承者美国都是玩外交战略的高手。

高升号事件,其实就是英国远东外交战略的一次彩排,该事件过程中英国所表现出来的游移、乃至内部分歧,都是这个战略形成的“试错”和调整过程。

作为第三方当事人,英国必须在中日两国之间进行抉择,对英国来说,在远东地区最大的对手是试图向东南扩张的俄国,那么充满战斗精神的日本而非萎靡不振的大清无疑是扼制俄罗斯南下的最好棋子。这样从国际战略出发,英国和日本开始走近,甚至结成同盟。

而中英之间的关系因此受到削弱,此后中国转而向俄毛子靠拢。为此上了大当,吃了大亏,此为后话,需另行撰文。

俄罗斯东扩

对于英国政府不顾道义,偏袒日本,向中方索赔的要求,大清自然一万个不乐意,于是赔偿之事就这样拖着。

直至1900年庚子事变,八国联军占据了北京,英国乘机再次向清廷提出赔偿高升号的要求。人在屋檐下,不得不低头。如今首都都让人占了,大清只得以“慈善性”补偿为名,与印度支那航运公司商定了总数为33,411英镑的“慈善补偿”协议,并于1903年3月交割完毕。

回眸甲午,日本不宣而战,击沉高升号,挑起战争,以极小的代价一举击败貌似强大的清国,控制朝鲜,占据台湾,一跃而为世界强国。而大清不仅军事惨败,外交也输得一塌糊涂,赔偿日本二亿三千万两白银不算,还要替日本击沉高升号买单,充当了名符其实的“冤大头”。

-

- 辟谣|京津冀及周边工地将停工半年?断章取义!

-

2025-07-18 23:35:54

-

- 投资69800,就能挣1040万?新型传销,小心倾家荡产!

-

2025-07-18 23:33:38

-

- “金毛”鲍里斯:3段婚姻59岁又当爹,靠口才当上首相,赚奶粉钱

-

2025-07-18 23:31:22

-

- 二战侵华日本宪兵队:名义上管辖军队,实际上专门害老百姓

-

2025-07-18 23:29:06

-

- 22岁继承百亿家产,如今成老赖,李兆会究竟是败家子还是操盘手?

-

2025-07-18 23:26:51

-

- 金刚比不了基多拉,然而在凯撒基多拉面前,王者基多拉又算什么呢

-

2025-07-18 23:24:35

-

- 福建最值得去的10个AAAAA级景区,去过9个算旅游达人,你去过几个

-

2025-07-18 23:22:19

-

- 信用卡如何养卡和提额

-

2025-07-18 23:20:03

-

- 韩国算不算发达国家?

-

2025-07-18 23:17:48

-

- “双脚羊”五胡乱华吃人的记载

-

2025-07-18 23:15:32

-

- 柔美婉约的唐朝仕女,流传千古的美丽

-

2025-07-18 23:13:16

-

- 很精彩的10首诗,这些诗你可能都没读过

-

2025-07-18 23:11:01

-

- 将门虎女:聂力的传奇人生

-

2025-07-18 23:08:45

-

- 走进红色圣地——延安,看看延安十大美食,到此不容错过

-

2025-07-18 23:06:29

-

- 2016年解放军七大军区改编为五大战区,首任司令员和政委是谁

-

2025-07-18 06:11:25

-

- 请注意,区块链里的骗局

-

2025-07-18 06:09:09

-

- 当年轰动一时的“毛孩”:42岁娶90后娇妻,生下一子未遗传长毛

-

2025-07-18 06:06:53

-

- “百人斩”日军炫耀武功的报道,十年后却成了催命符

-

2025-07-18 06:04:37

-

- 全球十大经典灾难片,看时紧张刺激,看后惹人深思

-

2025-07-18 06:02:22

-

- 交7000元当“店主”疑是骗局!“贝因美”妈妈购失联

-

2025-07-18 06:00:06

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片)

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片) 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

杨子父亲(杨子父亲最新消息) 经济学家华生(经济学家华生的第一段婚姻)

经济学家华生(经济学家华生的第一段婚姻)