东西方文明对望:这世界还是平的吗?

东西方文明对望:这世界还是平的吗?

《世界是平的》,是几年前风靡全球的一本畅销书。

书中描述了互联互通、自由贸易、国际化分工协作的宏大场景。作者托马斯·弗里德曼认为:“世界正被抹平”,全球化潮流不可阻挡。

时光进入2020年,一场新冠疫情搅动了世界。

数十万生命被夺去,跨国交流被阻滞,国际化产业链遭受冲击,“逆全球化”声浪迭起,地缘政治博弈也在不断加剧。

人们不仅要问:这世界还是平的吗?

互联网将世界变成了“地球村”,但“地球村”并不平静。新秩序的重建,不光依靠对话,也将伴随着长期的博弈与冲突。我们有必要重新审视世界。

追溯文明源流,比较东西方差异,不失为一个有益的视角。

从文明史的视角再看“世界岛”。

从太空鸟瞰地球,这个蓝色星球70%的表面积都被被海洋覆盖,七大洲的陆地,就像大小不等的几个岛屿。

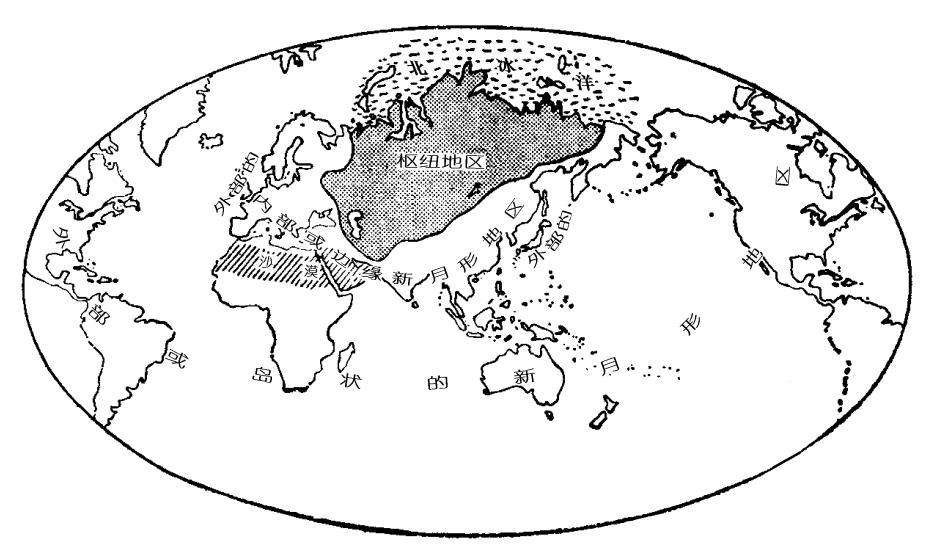

1902年,英国地理学家哈尔福德·麦金德首次提出了“世界岛”概念。

他认为:世界的中心部分是由亚洲、欧洲、非洲组成的“世界岛”,其他板块如美洲、澳洲、日本以及不列颠群岛则处于相对孤立的边缘。

我们从地球仪上看:亚欧大陆实际是连为一体的,欧洲部分更像是亚欧大陆伸入大西洋的几个半岛;而地中海也像是南欧、北非、西亚围合而成的“内海”。

麦金德进一步提出了他的地缘战略思想:“谁控制了东欧,谁就控制大陆腹地;谁控制了大陆腹地,谁就控制世界岛;谁控制了世界岛,谁就控制世界”。

麦金德学说产生了很大影响。在后来的两次世界大战以及“冷战”期间,他的观点曾被许多政治首脑采信。

关于“世界岛”的地缘政治学含义,我们此处不讨论。如果我们从文明发展史的视角来看,“世界岛”又会呈现怎样的图景呢?

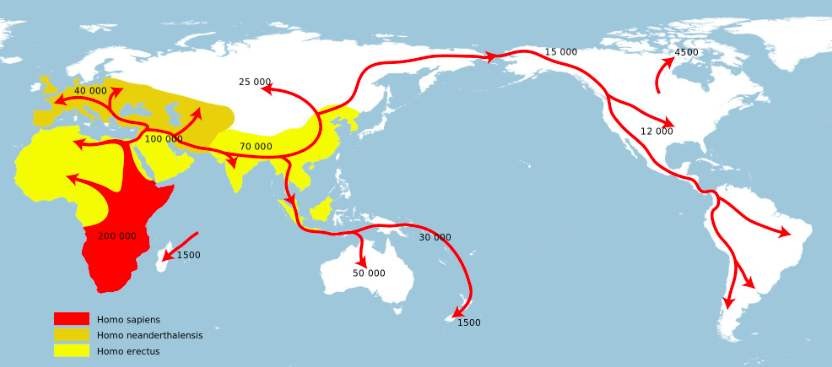

人类学研究表明:地球上的现代人,无论是黑人、白人、黄种人,都来自于同一祖先,就是14万年以前起源于非洲的“智人”。

那些更加古老的人种,譬如尼安德特人、丹尼索瓦人,以及北京周口店人,在智人种群兴起之后,就逐步灭绝了。因为有基因研究作为坚实证据,“非洲起源说”得到了大多数学者的认可。

换句话说,人类文明源自非洲智人,非洲智人逐步向欧洲、亚洲迁徙,形成了最早期的“文明路线图”。

而“世界岛”就是人类文明最重要的枢纽站与发祥地。

聚焦“世界岛”,你会发现几个重要的文明现象。

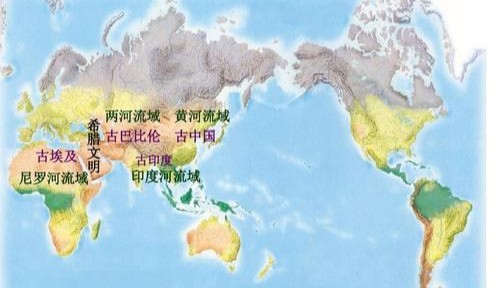

第一,人类的原始农业文明,皆发源于“世界岛”的几条大河流域。它们是埃及的尼罗河流域、西亚的两河流域、东亚的黄河流域,以及南亚的印度河流域。

第二,与农业文明相对应,历史最悠久的文明古国也出现于“世界岛”东西轴线上,分别是古埃及、古巴比伦、古印度和古中国。

第三,人类最主要的宗教,如犹太教、琐罗亚斯德教、基督教、伊斯兰教、佛教、道教,均产生在“世界岛”的东西文明带上。

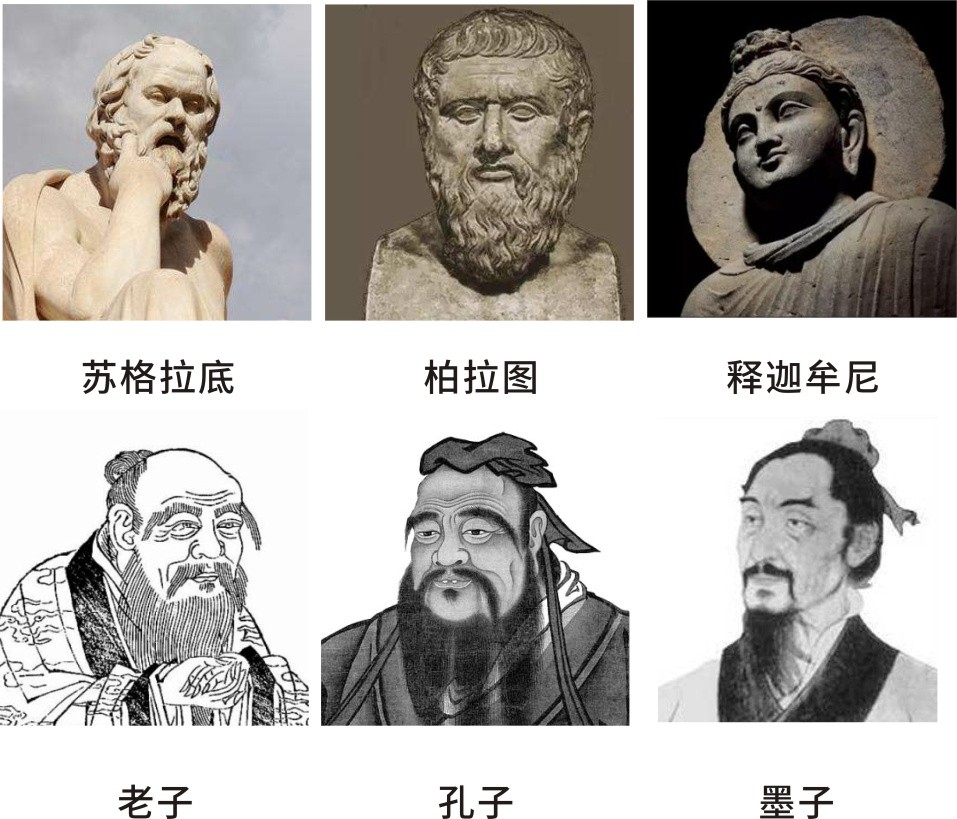

第四,在人类文明的“轴心时代”(约公元前600年至公元前300年),为世界各文明奠基的文化巨人,均出现在“世界岛”。

这是一串震古烁今的名字:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、释迦牟尼、老子、孔子,以及犹太教的先知们。

“世界岛”是人类文明的摇篮,这是显而易见的。但对此现象的解释却是众说纷纭。

神秘的“北纬30度”现象,一直被人们热议。是因为这条纬线贯穿了四大文明古国,贯穿了一系列重要而神奇的文明遗迹与自然景观。世界几大河流(譬如尼罗河、幼发拉底河、长江)都是在这一纬度线入海。

所谓“神秘现象”,就交给小说家们发挥吧。我们所要关注的是:“世界岛”从西到东跨度极大,分布着最丰富的地形地貌与气候植被。这是其他大陆板块不可比拟的。

正是地域广大和地理物候的多样性,构成了人类文明的“摇篮”。

十六世纪,抢占美洲的欧洲人发现:当地土著没有马、牛、猪等驯化动物,也没有发明车轮。十八世纪,殖民澳洲的英国人发现:当地土著依然处于原始部落阶段。

人类学家研究发现:智人其实很早到达了澳洲与美洲。这是因为在第四纪冰期结束之前,海平面远比现在低。

当时的智人们可以从东北亚穿过白令海峡(当时是白令陆桥)到达美洲,也可以从东南亚通过马来群岛到达澳洲。

到后来(大约1.2万年前),大量冰川消融,海平面大幅上升,澳洲、美洲便与亚欧大陆隔绝开来。直到15世纪“大航海时代”开始,它们才与“世界岛”重新连通。

这说明什么呢?不仅说明“世界岛”是人类文明的摇篮,同时也说明:如果没有大规模、多样性的交流,文明不可能充分发展。

你会发现:“世界岛”足够大,亚欧大陆加非洲有8000多万平方公里;但由于地形复杂,各地理单元的交流却是极不平衡的。

也因此,世界岛最终孕育出极富个性的三大文明圈。它们分别是谁呢?

“世界岛”的三大文明圈:环地中海、西亚、东亚。

前面我们谈及“四大文明古国”时,并没有提到古希腊。难道古希腊文明比较迟后?还是不够重要?都不是。

考古研究证实:早在公元前3000年到公元前1500年,古希腊的克里特岛,便进入了青铜文明时代,还出现了规模宏大的米诺斯王宫。

从年代上看,克里特文明比两河文明、古埃及文明稍晚,但早于中国的殷商文明。克里特之后是迈锡尼文明,再后来才是以雅典为代表的古希腊城邦文明。

由此来看,古希腊文明不仅出现早,而且达到了很高的水平。现代西方文明追溯自己的祖先,必然要追到“两希文明”,即古希腊文明与希伯来文明(这个我们以后再谈)。

那么,为什么当年梁启超先生提出“四大文明古国”时,没有列入古希腊呢?

我认为关键原因在于:古希腊文明涵盖了地中海沿岸的多个地区与城邦,并未建立过统一的“古希腊王国”。这与古埃及、古巴比伦,以及古中国有很大区别。

当然,无论是“四大文明古国”还是“五大文明发源地”,都是学者们的归纳,我们大可不必将其教条化。

从历史沿革与现实意义出发,我们在“世界岛”勾勒出三大文明圈,分别是:以古希腊为代表“环地中海文明圈”、以两河流域为中心的“西亚文化圈”、以中国为代表的“东亚文化圈”。

为什么要这样划分呢?这样划分的意义何在呢?主要原因有三。

第一,从地理格局来看:

从环地中海到西亚,再到中国,构成了三个相对独立的文明区域。三大区域既有独立性,也存在交流通道,譬如历史上的“陆上丝绸之路”与“海上丝绸之路”。

第二,从文明源流来看:

“环地中海文明”发轫于古希腊,后被罗马继承,后来又被欧洲各国接续,再传至美洲,终成当代西方文明之底色。

“西亚文明圈“比较复杂,先后迭代了古巴比伦、新巴比伦,犹太王国与波斯帝国,最后成为伊斯兰文明的核心区。

“东亚文明圈”则自成体系,源流最为清晰;中华文明一脉相传,直到今天。

第三,从现实意义来看:

所谓“四大文明古国”,除中国以外,其他三大文明古国灭亡很早,文化出现断层,甚至连人种都被置换了。

相比之下,“三大文明圈”的划分,在空间范围和时间序列上都比较清晰。它们分别是现代西方文明、伊斯兰文明、中华文明的根脉和源泉。

这样划分,更有助于我们考察当今世界。

无论文化交流,还是经济合作,了解文明底色都是必修课。

回顾历史可知,“世界岛”孕育了多种文明,不同文明间的交流与冲突一直在延续。

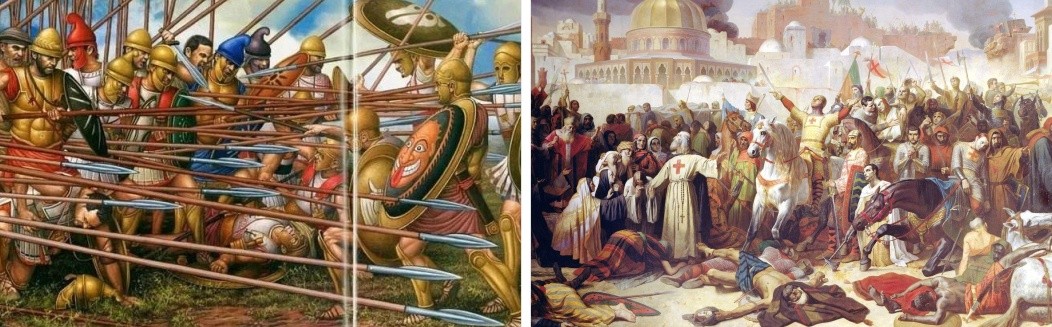

我们看古希腊文明:早期交流是依托地中海贸易,也得益于古希腊先哲们的游学与办学。后来传播则伴随着亚历山大的东征铁蹄、和罗马帝国的武力扩张。

再看伊斯兰文明的传布,同样伴随着阿拉伯帝国的崛起与征战。

历史比较诡异的是:在中世纪与基督教国家反复交战的穆斯林,居然作了古希腊文化的“传薪者”,后来无意间支持了西方的“文艺复兴”。

再看东方:由于地理阻隔,中华文明与环地中海文明一直缺乏直接交流。无论是陆上丝绸之路,还是后来的海上丝绸之路,都是由阿拉伯人充当了主要的中介者。

直到1840年,西方文明才与中华文明发生了直接碰撞。坚船利炮伴随着西学东渐,拉开了中国近代史的沉重大幕。

以上都是“世界岛”曾经上演的故事,我只用最粗略的线条作了勾勒。要了解东西方文明的来龙去脉,需要分专题详加讨论。

正如我开头所讲,“世界是平的”还需要打个问号。

虽然全球化进程已持续了几十年,虽然国际产业链已经成型,虽然网络与现代交通创造了“抹平世界”的物质条件;但现实提醒我们:文明之间的交融并非是一条坦途。

无论文化交流,还是经济合作,我们都需要了解不同文明的底色。

本文算是开个头,希望与您继续探讨。

/老铁原创,转载请联系作者/

-

- 东京奥运会闭幕式图文回顾:惊现乌苏拉!巴黎8分钟震撼全场

-

2025-09-20 20:02:58

-

- 刚刚,房浩烈士棺椁回到家乡

-

2025-09-20 20:00:43

-

- 台湾光复是哪一年

-

2025-09-20 19:58:27

-

- 2009年9月15日,随着一声枪响,大毒枭刘招华的人生落下了帷幕

-

2025-09-20 19:56:11

-

- 国家越来越强大,为什么老百姓却越活越累?

-

2025-09-20 19:53:55

-

- 河南焦作云台山景区简介

-

2025-09-20 19:51:40

-

- 50张照片,几代人的童年记忆

-

2025-09-20 19:49:24

-

- 08年百年难遇的暴雪,一场春运之痛,将中国逼成了“基建狂魔”

-

2025-09-20 19:47:08

-

- 唯一没有国籍的巴瑶族,被称为海上吉普赛人,家乡从天堂变地狱

-

2025-09-20 19:44:53

-

- 张姓的起源、迁移与分布(二)——张姓的迁移

-

2025-09-20 10:24:30

-

- 往事如烟|孙雯:铿锵玫瑰的精神象征

-

2025-09-20 10:22:14

-

- 贵州“天眼”事件越闹越大,更多疑点被挖,网友抽丝剥茧细思极恐

-

2025-09-20 10:19:59

-

- 妲己傅艺伟:17岁成影后,两婚两离,52岁入狱,她为何自甘堕落?

-

2025-09-20 10:17:43

-

- 在?来洛阳玩吧?详细一日游攻略...

-

2025-09-20 10:15:27

-

- 周雅菲:获得97枚金牌,被称为“蝶后”,转身嫁给二婚丧妻的莫科

-

2025-09-20 10:13:12

-

- 大事件|你关心的2020潼南十大新闻新鲜出炉

-

2025-09-20 10:10:56

-

- 中国抗日战争经典故事

-

2025-09-20 10:08:40

-

- 影单推荐 | 最适合中小学学生看的8部心理电影,承包孩子的整个寒假

-

2025-09-20 10:06:24

-

- 【说谍】《人间正道是沧桑》杨立仁原型之一,杨宣诚对日情报绸缪

-

2025-09-20 10:04:09

-

- “北京展映”精选240余部优秀电影作品, 新设“幕力所集”单元

-

2025-09-20 10:01:53

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片)

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片) 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

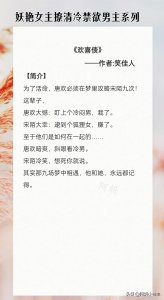

杨子父亲(杨子父亲最新消息) 3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男

3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男