真正的疫苗之王:他用一颗糖拯救了14亿中国人!

真正的疫苗之王:他用一颗糖拯救了14亿中国人!

昏暗的病房里,

横置的桶状机器整齐排列。

在这一个个冰冷机器的一端,

都惊悚地露出一个个人头。

这是上世纪四、五十年代,

盛行在美国病房里,

用于治疗小儿麻痹症的铁肺呼吸机。

小儿麻痹症患者们,

就依靠它艰难地维系生命。

那时候的中国也未能幸免于难,

南通、青岛、上海、南宁、济宁……

病毒开始疯狂肆虐,

或致死、或致残!

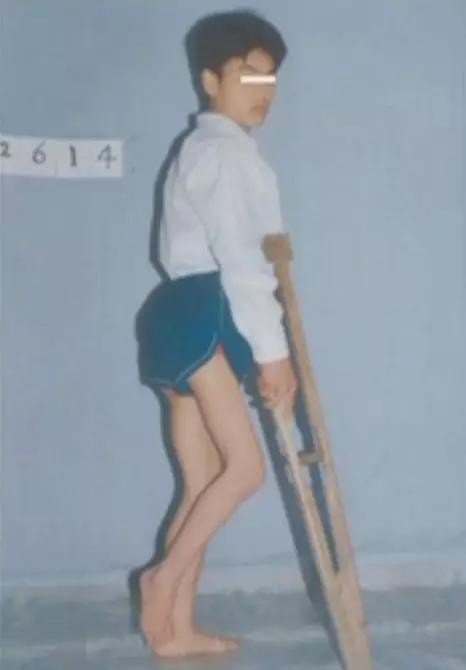

这种病就是脊髓灰质炎,

俗称小儿麻痹症。

一旦被感染上这种病,

这种近似于S形的夸张体态,

就会陪伴他们一生。

就在全国陷入一片恐慌的时候,

有一个人站了出来,

他用“一颗糖”拯救了中国,

成千上万的儿童!

你可能不熟悉他的名字,

但你一定吃过他做的“糖丸”,

小时候我们每次打完疫苗针,

都会得到一颗甜甜的糖,

那时候以为这是打针不哭的奖励。

这个东西也似乎成了,

很多人记忆中“最美味”的东西!

那时候几乎没有孩子知道,

这颗糖丸也是一种疫苗,

而发明这颗糖丸的就是他,

为了疫苗的成功,

他甚至在自己儿子身上进行药!

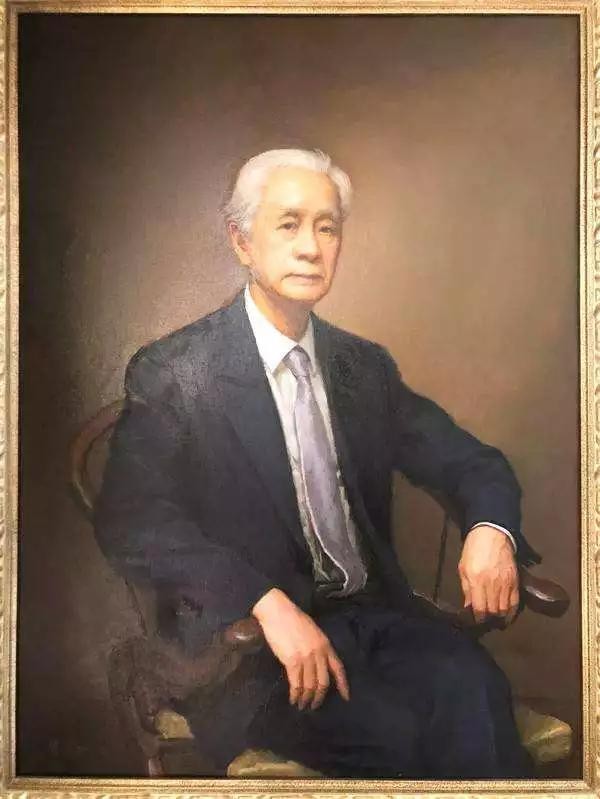

他就是被称为“糖丸爷爷”的,

顾方舟!

01

曲折童年

埋下学医的种子

1926年,顾方舟出生在

浙江宁波一个富裕之家。

父亲顾国光在海关工作,

收入颇丰。

然而,一场突如其来的意外,

让他们一家人的生活从此跌入了谷底!

在顾方舟5岁那年,

父亲外出工作,

回来的途中不小心接触外来船只,

感染黑热病不幸离世了!

而父亲的去世,

也成了幼年的顾方舟

对传染病最初的切肤之痛。

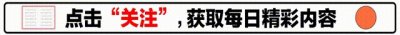

顾方舟的父亲顾国光

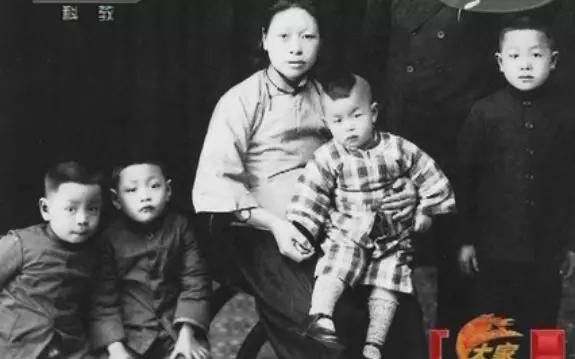

父亲去世后,

留下四个年幼的儿子

和一个还是孩童的弟弟。

母亲周瑶琴虽是小学教师,

但收入微薄,

一家人很快陷入贫困。

周瑶琴和四个儿子合影(左一为顾方舟)

而为了养活5个孩子,

母亲誓不改嫁,

狠心将孩子送到他们的外婆家,

随后隐瞒自己32岁的年龄,

考入杭州助产护士学校。

三年后,学成归来的周瑶琴

带着一家人北上天津,

在英租界开了一家接产诊所。

1934年周瑶琴(前排右二)于杭州广济助产职业学校毕业照

母亲以常人无法想象的毅力,

考取了当时中国非常稀少的助产士。

母亲的坚强在幼小的顾方舟心里,

埋下了坚定从事医学的种子。

1941年,15岁的他,

以优异的成绩考入,

天津工商学院附属中学,

但战乱年代,没有乐土。

有次通过岗楼时,

因没有向惨白的太阳旗鞠躬,

顾方舟受到日本兵一顿拳打脚踢!

每天太阳升起,

等候他的不是希望,

而是难以名状的屈辱。

每每这时,立志学成报国的念头

就在顾方舟的心中怒烧。

学校里他几乎很少有业余时间,

随时都是拿着课本钻研,

一有时间就去图书馆看医学读物,

他深知医学博大精深,

要一丝不苟。

18岁那年,

他顺利考入梦寐以求的,

北京大学医学院医学系,

但在民族危亡的动乱年代,

他目睹了老百姓因为工作环境恶劣、

医疗条件差而遭受病痛折磨甚至死亡,

作为热血男儿,他又怎能静下心去学习。

1948年,

毕业后的他秘密加入中国共产党,

放弃了作为一名医生,

转而投身病毒学研究,

致力于公共卫生事业,

他认为,“当医生一年只能救有限的病人,

我们国家这么苦,

正缺少公共卫生行业人员,

我做这个,

一年能拯救成千上万的人呢”。

他决定:做一个公共卫生学家,

把自己和国家、民族的命运融为一体。

但令他意想不到是,

就是这个决定,

让他拯救了千百万儿童的生命。

02

留苏归来,

死神,也来了……

1951年,

作为中国第一批赴苏留学生去学医,

他到苏联医学科学院病毒学研究所深造,

背负着百废待兴的新中国的期待,

凭着韧性,克服了语言不通等种种困难,

顾方舟拿下了苏联医学科学院副博士学位,

为日后研究打下坚实基础。

当时即将回国的他并不知道,

祖国此刻正在面临着一场大劫难,

而他,将成为这场灾难最重要的救星!

1955年建国初期,

脊髓灰质炎在江苏南通大爆发,

疫情迅速蔓延,

青岛、上海、济宁、南宁……

一时间,全国上下闻之色变。

这种病就是俗称的“小儿麻痹症”。

有统计的就达1680例,病死率近28%。

随后几年,病毒爆发的趋势有增无减,

不仅东南诸省,

甚至蔓延到了中西部的南宁,

肌肉萎缩、瘫痪甚至死亡的人逐渐增多。

那段时间南宁家家户户房门紧闭,

就怕孩子感染。

这时 ,“背包族”在中国出现了,

家长背着得了小儿麻痹症的孩子四处求医。

他们带着几天的口粮,

从一个医院到另一个医院

不断地看见医生的摇头,

却一直不愿意放弃治疗。

曾经有一位家长,

知道他顾方舟专门研究小儿麻病症,

就带着孩子上门苦苦哀求他帮助自己的孩子,

可当时的他却无能为力!

研究疫苗迫在眉睫,

不仅时间紧迫,

各种困难也接踵而至!

1957年,他临危受命,

带领研究小组调查患者的粪便标本,

从北京、上海等十二处患者的

粪便中分离出脊髓灰质炎病毒,

且成功定型,

以此研究为标志,

顾方舟打响了攻克脊灰的第一战。

03

第一个小儿人体实验

竟是他刚满月的儿子

1959年12月,

卫生部批准成立脊灰活疫苗研究协作组,

顾方舟临危受命担任组长。

为了进一步的研究,

首先要解决的就是研究和生产的基地问题,

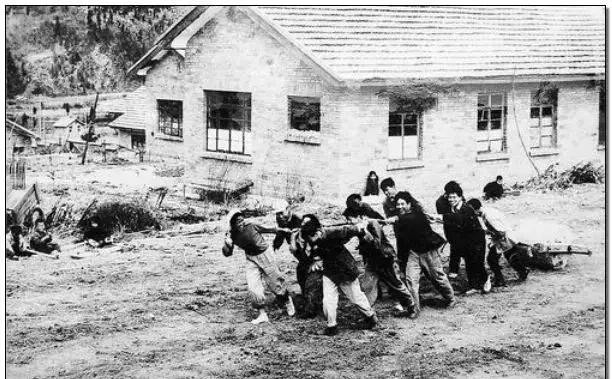

顾方舟和同事跑到云南山区筹建医学生物学研究所,

国家虽然大力支持研发,

但山里的条件艰苦,

科学家很多事情只能亲力亲为,

前排右一为顾方舟

在艰苦的山沟里开辟出了猿猴实验站。

在这里环境的艰苦还是其次,

尤其普遍挨饿那几年,

研究人员饿的扛不住,

去偷猴子的口粮

顾方舟只能含泪劝阻:

人可以饿,猴子绝不能饿着。

逆境中总能看到希望,

同年,包括顾方舟在内的,

四名科学家被派到苏联学习,

“脊灰”疫苗的研制技术,

庆幸的是,

顾方舟从苏联专家手里,

获得了疫苗原液。

但是紧跟着犯难的事情又来了,

中苏关系恶化,

苏联一夜撤走所有专家,

中国科学家虽然有了疫苗原液,

却没人给他们详细数据,

作为组长的顾方舟站出来说:

“虽然有困难,但我们能克服”,

疫苗的活性和有效性都要进一步检测,

经过不断的实验努力,

顾方舟和同事们终于搞出了疫苗样品,

可该找谁测验呢?

紧迫的时间容不得顾方舟有太多的思考,

他竟然拿自己试验,

喝下了疫苗样品,

时刻观测自己身体的变化。

一周过去后,

顾方舟生命体征平稳。

可成人本身大多对脊灰病毒有免疫力,

这样的检测结果还不完善,

真正的目标群体还没有试验数据。

可是,又去哪里找儿童测验者?

那是一个自强、忍耐、奉献的年代。

顾方舟咬了咬牙,

毅然做出了惊人决定:

瞒着家人,把实验疫苗喂给自己的孩子!

小孩当时只有5岁,一旦失败,

孩子可能将面临瘫痪甚至死亡的问题。

顾方舟的妻子与儿子

那段日子,

是顾方舟做父亲最难熬与细心的时候,

他每天提心吊胆,

孩子出去玩,他会远远望着,

晚上孩子睡觉,他也会守在床边,

等孩子睡着了,看起来很健康,

他才会走到书桌前继续工作。

但令我们震惊的是,

当时提心吊胆的不止顾方舟,

研究所其他科学家也跟着给孩子喂了疫苗,

因为首先是测验的样本不能只有一个,

还因为大家觉着,

自己的孩子都不敢用,

凭什么给别人的孩子喂药。

这些初为人父母的年轻人,

用一种看似残酷的执着,

表达着对国家、对人民、对科学的爱。

这是科学史上值得记载的壮举!

但是万幸,试验成功。

努力没白费,疫苗是安全的!

终于可以投入生产、

给全国儿童服用了!

顾方舟与儿子

04

向"糖丸爷爷"

最后致敬!

1960年春,

周总理到疫苗生产基地视察,

顾方舟对总理说:

“周总理,我们的疫苗如果生产出来,

给全国7岁以下的孩子服用,

就可以消灭掉脊髓灰质炎!”

周总理听了,直起了身子,

认真地问:“是吗?”

“是的!”

顾方舟拍着胸脯说:“我们有信心!

1960年12月,

首批500万人份疫苗生产成功,

在全国十一个城市推广开来。

捷报纷飞:投放疫苗的城市,

流行高峰纷纷削减。

而随之而来的问题也来了,

当时脊灰疫苗都是液体,

必须冷冻保存,

这个在全中国产生了巨大的问题,

很多偏远地区根本没有这个条件,

而且疫苗液体味道很怪,

家长需要将疫苗滴在馒头上,

稍有不慎,就会浪费

孩子们都很抗拒吃。

顾方舟觉得这样还不算真正解决问题,

决心继续改进,

根据孩子们喜欢吃糖的习惯,

用滚元宵的方式把疫苗加在糖衣里,

由此,配方神秘好吃到爆的糖丸诞生。

千万别小看了这颗糖丸,

自1964年“脊灰”糖丸疫苗

迅速出现在祖国的每一个角落。

“脊灰”的年平均发病率,

从1949年的十万分之4.06,

下降到1993年的十万分之0.046,

使数十万儿童免于致残。

面对孩子,

顾方舟终于不用担心再说

“对不起,我们治不了”,

而是可以骄傲的说:

“给你个糖丸,还没有小孩不爱吃的。”

2000年10月,

世界卫生组织证实,

中国本土“脊灰”野病毒的传播已被阻断,

成为无“脊灰”国家。

而顾方舟却依旧没有停歇,

86岁仍然在给学生写教案,

他对所有的学生说的最多的一句话就是:

脊灰病毒不是没有卷土重来的可能,

我们时刻都不能麻痹大意。

顾方舟也能骄傲的说:

总理,咱们中国人

已经消灭了脊髓灰质炎,

您可以放心了!

2016年,糖丸完成了历史使命,

被新疫苗取代,退出了历史舞台。

如今,顾老先生载誉而去,

数十万儿童的健康甚至生命因他得到保全。

对于老先生,

除了感激没有其他!

糖丸”爷爷顾方舟曾说:

我一生只做了一件事,

就是做了一颗小小的糖丸!

这是多么谦卑的心,

无论是70后、80后,

还是任何其他的N零后,

都不该忘记为阻止脊灰病毒肆虐,

而奉献一生的科学家顾方舟,

以及那些为此付出的所有科研工作者。

他们应该被我们记住,

被我们的子子孙孙记住!

不为别的,只为道一声:谢谢。

生于金戈铁马的峥嵘岁月,

成于江河初建的未兴之年。

家与国,

人与民,

在顾方舟先生的一生,

交相辉映,互为唇齿。

先生之风,山高水长。

先生之名,世代流芳。

- 半岛聚焦丨最新!青岛楼市政策重磅调整!今年密集优化,带来哪些“心意”?

- "红娘"王为念:2婚2离,9.8亿资产富婆主动倒贴,如今64岁仍单身

- 长春九台:区域民营经济发展新高地正在崛起

- 豫剧故事:“六大名旦”往事追忆(上篇)

- 罗海琼:从灰姑娘到豪门贵妇,低调、自律、零绯闻才是她的标签

- 鍙堝垢绂忎簡锛佸崡瀹佸湴閾佽繍钀ユ湇鍔℃椂闂村皢鏈夎皟鏁达紝浠ュ悗鍗楀畞

- 刘允斌:刘少奇长子,著名核武器专家,42岁不幸卧轨身亡

- 58岁的朱军:过去的4年饱受折磨,感恩妻子谭梅的不抛弃不放弃

- 跨境出海必备:全球知名第三方跨境支付平台大盘点!

- 现实版高启强:刘汉被枪决前看到前妻泪崩 对不起,照顾好母亲孩子

-

- "红娘"王为念:2婚2离,9.8亿资产富婆主动倒贴,如今64岁仍单身

-

2025-10-05 04:04:33

-

- 长春九台:区域民营经济发展新高地正在崛起

-

2025-10-05 04:02:17

-

- 豫剧故事:“六大名旦”往事追忆(上篇)

-

2025-10-05 04:00:01

-

- 罗海琼:从灰姑娘到豪门贵妇,低调、自律、零绯闻才是她的标签

-

2025-10-05 03:57:46

-

- 鍙堝垢绂忎簡锛佸崡瀹佸湴閾佽繍钀ユ湇鍔℃椂闂村皢鏈夎皟鏁达紝浠ュ悗鍗楀畞

-

2025-10-05 03:55:30

-

- 刘允斌:刘少奇长子,著名核武器专家,42岁不幸卧轨身亡

-

2025-10-05 03:53:14

-

- 58岁的朱军:过去的4年饱受折磨,感恩妻子谭梅的不抛弃不放弃

-

2025-10-05 03:50:58

-

- 跨境出海必备:全球知名第三方跨境支付平台大盘点!

-

2025-10-05 03:48:42

-

- 现实版高启强:刘汉被枪决前看到前妻泪崩 对不起,照顾好母亲孩子

-

2025-10-05 03:46:27

-

- 潍坊新纪元学校2022年普通高中招生简章

-

2025-10-05 03:44:11

-

- 近乎“零差评”的九部“抗战剧”,有的曾遭禁播,有的热播60年

-

2025-10-05 03:41:55

-

- 从电影中学会逃生,十大经典灾难片推荐

-

2025-10-05 03:39:39

-

- 《好东西》里这个“星二代”,打了多少无演技无颜值关系户的脸

-

2025-10-05 03:37:24

-

- 她是最卑微的明星老婆,5年剖4胎没坐过月子,只有吃冷饭的份

-

2025-10-05 03:35:08

-

- 马元:因《血色浪漫》成名,不懂浪漫却与演员妻子相爱15年

-

2025-10-05 03:32:52

-

- 中国学生章莹颖遇害5年,纪录片披露绝密细节!2次救命机会被错过

-

2025-10-05 03:30:37

-

- 老蒋只给八路军三个师编制,我军搞了一个黑户部队,后成抗日利器

-

2025-10-05 03:28:21

-

- 数据治理与司法保护,共同向前一步

-

2025-10-04 01:58:36

-

- 东北F4的哈尔滨,漠河,长白山之旅(干货满满,多图预警)

-

2025-10-04 01:56:20

-

- 强迫症,其实都是被神选中的人

-

2025-10-04 01:54:04

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 高晓松新作《越过山丘》歌词解读

高晓松新作《越过山丘》歌词解读 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男

3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

杨子父亲(杨子父亲最新消息)