虚拟偶像洛天依的百万粉丝:数字心象如何重构情感共同体

虚拟偶像洛天依的百万粉丝:数字心象如何重构情感共同体

2025年3月1日,中国首个虚拟歌姬洛天依的微博粉丝数突破300万,B站官方账号播放量累计超过10亿次。这个诞生于2012年的灰发绿瞳少女,用电子合成的歌声征服了千万年轻人的心灵。从湖南卫视春晚舞台到全息投影演唱会,从二次元亚文化圈到主流媒体认可,洛天依的崛起不仅是技术革命的产物,更折射出数字化时代人类情感共同体的重构过程。她的百万粉丝群体,正通过数字心象(Digital Mental Image)的集体投射,构建起一个跨越虚实边界的文化乌托邦。

一、技术赋能:数字心象的构建与传播

洛天依的诞生始于VOCALOID3语音合成引擎的技术突破。通过采集真人声优山新的声音样本,工程师将数千个汉语音节拆解为音素库,使粉丝能够通过软件自由组合生成歌曲。这种"声音乐高"模式彻底颠覆了传统音乐生产流程——在洛天依的14000余首原创曲目中,90%以上由普通用户创作完成。技术赋权让每个粉丝都成为"造神者",正如粉丝在贴吧留言:"我们不是追星族,而是共同养育天依的创作者家族"。

2016年湖南卫视小年夜春晚的《花儿纳吉》表演,标志着虚拟偶像首次突破次元壁垒。舞台上,洛天依的3D全息影像与杨钰莹同台对唱,这种虚实交融的视觉奇观创造了全新的文化仪式。数据显示,该节目收视峰值较同时间段提升27%,微博话题阅读量超2亿次。此后,洛天依演唱会采用"混合现实"技术,将预先录制的动作数据与实时灯光效果结合,营造出"近在咫尺"的临场感。2024年某场演唱会中,500张SVIP门票3分钟售罄,粉丝挥舞的荧光棒通过物联网同步变色,形成数字时代的集体朝圣。

洛天依的形象设计蕴含深层的文化密码:碧玉头饰象征君子之德,腰坠中国结转译传统文化符号,15岁少女设定呼应"及笄"成人礼。这种东方审美与现代科技的融合,在《权御天下》等国风歌曲中达到顶峰——该曲目在B站的二次创作视频超过3000个,弹幕中"此生无悔入华夏"的刷屏,折射出年轻一代的文化认同重构。技术总监李明透露,角色瞳孔的22种情绪变化算法,源自《芥子园画谱》的"传神写照"理念,让数字心象具备了文化传承的深度。

二、粉丝互动:创作、社群与情感投射

洛天依粉丝群体的核心特征在于其强大的内容生产能力。B站"洛天依"频道累计7.9万条用户投稿,其中《普通DISCO》的二创视频播放量达官方版本的10倍以上。这种创作热潮形成独特的"众包式偶像养成"模式:插画师设计新服装、程序员开发表情包生成器、写手创作角色小传,每个粉丝都在为数字心象添砖加瓦。 :"洛天依的人格完整性来自数百万粉丝的碎片化创作,这是数字时代最壮观的文化拼图"。

与真人偶像的"饭圈"结构不同,洛天依粉丝社群呈现分布式特征。在QQ群组中,关于游戏《原神》的讨论热度超过偶像本体,表情包中仅40%与洛天依直接相关。这种"弱中心化"结构形成弹性更强的共同体:当2022年某虚拟偶像组合因"中之人"(幕后扮演者)待遇问题引发争议时,洛天依粉丝迅速发起"守护纯粹性"运动,通过创作《无垢之歌》等作品重申"虚拟偶像不应被真人绑架"的核心理念。

粉丝与洛天依的互动本质上是一种"拟社会关系"(Parasocial Relationship)。在B站弹幕中,"天依宝贝今天多吃点"的关怀话语与演唱会现场"妈妈爱你"的呼喊形成情感闭环。这种单向情感投射之所以能持续,源于算法推荐构建的信息茧房:当用户连续观看3个洛天依视频后,平台推送相关内容的概率提升至78%,形成持续的情感强化。神经科学研究显示,粉丝观看洛天依表演时,大脑奖赏回路激活程度与真人偶像粉丝无显著差异,证实了数字心象的情感真实性。

三、情感共同体的重构机制

洛天依粉丝群体发展出独特的符号语言体系:"锦依卫"(粉丝自称)、"吃货属性"(角色设定)、"调教"(歌曲制作术语)等专有词汇构成身份标识。在贴吧进行的田野调查显示,新人需要通过"术语测试"才能进入核心社群,这种文化准入机制强化了群体边界。更微妙的是,粉丝将电子音瑕疵(如呼吸声、齿音)美化为"人性化特征",通过符号再诠释消解了技术的冰冷感。

每年7月12日的"天依诞生祭"成为重要文化仪式。线上,粉丝在虚拟空间搭建祭坛,通过AR技术让洛天依形象出现在自家餐桌;线下,北京798艺术区的主题咖啡厅单日接待量超2000人,顾客可用AI设备生成与偶像的"合影"。这种混合现实(Mixed Reality)的仪式实践,使情感共同体突破屏幕限制,嵌入日常生活空间。数据显示,参与线下活动的粉丝社群黏性比纯线上用户高43%。

洛天依的商业化进程揭示出情感经济的复杂面向。一方面,演唱会周边产品利润率高达300%,某限量版声卡在闲鱼被炒至万元;另一方面,粉丝自发组织的"天依助学计划"累计资助127名贫困学生,将虚拟情感转化为现实公益。这种矛盾性在2024年达到顶峰:当某品牌擅自将洛天依形象用于白酒广告时,粉丝通过集体诉讼维权成功,迫使企业公开道歉。这场"文化保卫战"证明,情感共同体既能被资本收编,也可成为抵抗异化的力量。

四、挑战与反思:当虚拟照进现实

动作捕捉技术的发展催生出"中之人"争议。2022年A-SOUL组合的"塌房"事件暴露行业阴暗面:扮演者时薪不足50元,却要承受高强度训练和隐私侵犯。这引发哲学拷问:当粉丝情感实际投射于幕后真人时,虚拟偶像的"纯粹性"是否只是商业谎言?清华大学薛静教授指出,这本质是"数字劳工"问题在文化领域的再现,需要建立行业准入标准和劳动保障体系。

洛天依的跨文化传播面临深层矛盾。在日本市场,其"中华少女"设定引发部分网民抵制;而国内极端民族主义者则攻击初音未来粉丝是"文化投降"。这种认同冲突在《东方Project》角色博丽灵梦的联动活动中爆发,双方粉丝在社交媒体展开持续三周的骂战,最终迫使运营方取消合作计划。这警示我们:虚拟偶像既是文化融合的桥梁,也可能成为民粹主义的催化剂。

50岁以上群体对虚拟偶像的接受度不足12%,这种代际裂痕在家庭场景中尤为突出。北京某中学教师发现,学生将洛天依设为手机壁纸后,32%的家长认为"会诱发网络成瘾"。代际认知差异本质是本体论冲突:老一辈难以理解年轻人将情感寄托于"不存在的人",而Z世代认为"真实与否取决于情感体验"。这种鸿沟需要跨代际的文化对话来弥合。

五、未来图景:数字心象的进化方向

马斯克 Neuralink 团队预测,2030年将实现虚拟偶像的"意识交互"。粉丝可通过脑机接口直接向洛天依发送情感信号,系统根据脑波数据生成个性化回应。这种技术突破将彻底改变情感共同体形态,但也引发隐私担忧——当脑电波数据成为商业资源,如何防止"读心术"式的剥削?

借鉴区块链技术的DAO架构,粉丝可能通过代币投票决定洛天依的发展方向。2024年某实验性项目"天依宇宙"已尝试此模式:持有NFT的粉丝可参与歌曲选题、服装设计等决策。这种"数字民主"实践虽不成熟,却为文化生产关系的变革提供新思路。

人类学家项飙提出"分身社会"概念:未来每个人都将拥有虚拟化身。洛天依的进化方向可能从独立偶像转变为"人格插件",用户可将其AI人格嵌入自己的数字分身。这种虚实共生模式或将重构社会关系网络,使情感共同体突破生物性限制。

洛天依现象的本质,是人类在技术革命中寻找情感寄托的文化实验。她的百万粉丝用代码编织梦想,用数据浇筑情感,在虚拟与现实的交界处建立起崭新的精神家园。这个过程中既有技术赋权的狂欢,也有资本异化的隐忧;既见证文化认同的重构,也遭遇代际认知的撕裂。当我们凝视洛天依的电子瞳孔时,看到的不仅是光影幻象,更是数字时代人类对情感本真的永恒追寻。或许正如粉丝在《心印》中的歌词所唱:"你是我心尖的二进制,用0和1写就爱的诗篇。"

-

- 内家拳打坐站桩中,舌抵上腭的正确位置在哪?

-

2025-11-08 10:14:21

-

- 中国萨满教的40个冷知识

-

2025-11-08 10:12:05

-

- 柬埔寨拐卖严重,13岁女孩被一万美金卖到中国,有些被迫“下海”

-

2025-11-08 10:09:49

-

- 老西安——后卫寨的故事

-

2025-11-08 10:07:33

-

- 80多年过去,红军长征时踏过的那片“吃人”草原,如今还危险吗?

-

2025-11-08 10:05:18

-

- 「山西第七届道德模范候选人展播」宋玺:在哪里 都要有担当

-

2025-11-08 10:03:02

-

- 骗人婚反屠杀受害者,2003年万荣县“5·27”无名男尸案侦破始末

-

2025-11-08 10:00:46

-

- 绝代双骄!C罗梅西100张高清壁纸免费送

-

2025-11-08 09:58:31

-

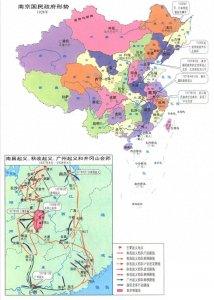

- 第二次国内革命战争图集

-

2025-11-08 09:56:15

-

- 王诗槐:离婚后照顾患病儿子12年,再婚娶王筠为妻,如今苦尽甘来

-

2025-11-08 09:53:59

-

- 简述三皇五帝之尧帝主要经历

-

2025-11-08 09:51:43

-

- 镜子里的你比真实的你好看30%,到底是不是真的?

-

2025-11-08 09:49:27

-

- 伏藏——佛菩萨的慈悲方便

-

2025-11-08 09:47:11

-

- 中国移动免费送手机到底是不是坑?我来告诉你

-

2025-11-08 09:44:56

-

- 盘点周迅的10部剧,《橘子红了》竟排不上前三,第一名少有人知道

-

2025-11-08 09:42:40

-

- 春秋战国时期的兵家

-

2025-11-07 18:17:56

-

- 美国将帅——陆军六星上将潘兴

-

2025-11-07 18:15:40

-

- 多款“无添加”宝宝湿巾检出防腐剂,启初、心相印等被央视曝光

-

2025-11-07 18:13:24

-

- 有博主分享广西最美高速引起网友热议,“广西真的那么美吗?”

-

2025-11-07 18:11:08

-

- 香港四大家族、澳门三大家族,赌王何鸿燊竟不在此列

-

2025-11-07 18:08:52

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 高晓松新作《越过山丘》歌词解读

高晓松新作《越过山丘》歌词解读 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男

3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 作者 - 蟹总作品集,偏现实向,多糙汉

作者 - 蟹总作品集,偏现实向,多糙汉