《庄子·寓言》寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪

《庄子·寓言》寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪

寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪。

寓言十九,藉外论之。亲父不为其子媒。亲父誉之,不若非其父者也;非吾罪也,人之罪也。与己同则应,不与己同则反;同于己为是之,异于己为非之。

重言十七,所以已言也,是为耆艾。年先矣,而无经纬本末以期年耆者,是非先也。人而无以先人,无人道也;人而无人道,是之谓陈人。

卮言日出,和以天倪,因以曼衍,所以穷年。不言则齐,齐与言不齐,言与齐不齐也,故曰无言。言无言,终身言,未尝不言;终身不言,未尝不言。有自也而可,有自也而不可;有自也而然,有自也而不然。恶乎然?然于然。恶乎不然,不然于不然。恶乎可,可于可。恶乎不可?不可于不可。物固有所然,物固有所可,无物不然,无物不可。非卮言日出,和以天倪,孰得其久!万物皆种也,以不同形相禅,始卒若环,莫得其伦,是谓天均。天均者天倪也。

广为“寓言”,超凡脱俗

《庄子》一书,大都是用“三言”笔法说理,“三言”即寓言、重言、卮言。

寓言在书中占有十分之九,重言占有十分之七,卮言天天有所出现,层出不穷,合于自然的分际。

寓言就是用比喻性的故事,来寄托意味深长的道理。庄子打了个比方,就好像父亲不能给自己亲生儿子做媒一样,父亲再怎么说自己孩子优秀,既便毫无虚言,别人听了以后也不一定会相信,这不是自己的问题,是人们易于猜疑。与自己见解相同就应和,与自己见解不同就反对;与自己意见一致就肯定,与自己意见相悖就否定,所以才要运用寓言。

比如《逍遥游》前半部分,庄子不惜笔墨,用了大量寓言、重言铺张渲染,这些天马行空、看似虚妄的想象、虚构与描写,使《庄子》一书在哲学的成分以外,增添了奇幻斑斓的文学色彩。

真为“重言”,博大精深

重言占了十分之七,是借重长者、尊者、名人的言语,来阐述一些道理,为了使自己的道理为人所接受,托已说于长者、尊者之言以自重。

“重言”的关键是这个“重”字,这个字有两重意思,一是重量级的人物,二是重量级的语言,当然更多的时候这两者是合而为一的。庄子常借黄帝、老聃、孔子等先哲,甚至假想出“乌有先生”来让其互动辩论、谈道说法。当然,如果前辈不能具备治世的本领和通晓事理的端绪,就会缺乏做人之道,陈腐无用。

“重言”的运用,使《庄子》一书带有了一种亦庄亦谐的色彩,并将庄子的思想表达得倍加灵动新奇。

曼为“卮言”,尘出意外

卮言就是漏斗式的话。漏斗这种器物,虚空无底,多少水注进去都会漏下来。庄子用漏斗来比喻,意思是说他说的每一句话都无成见,就好像从一只漏斗里漏下的水一样。他只是替大自然宣泄声音,只是把大自然想要表述的东西通过他这只“漏斗”给漏下去。

无所成见随心表达的言论,天天随着事物的变化而常新,并能够与事实相符合,与事物的天性相吻和,同时因循变化与发展的内在规律,因此也就能够持久流传。不必用言论表达,事物的天性本是自然齐一的,原本齐一的自然之理往往与分辨事物的言论不同,既然言论与客观事物的自然之理存在着不能谐和一致的差异,所以与其做出论述还不如什么也不说。也就是说,当你的话还没有说出来的时候,事情的是非对错还没有定论,一旦话一出口,原来没有定论的东西,就会随着你的话变得复杂多样起来。

所以说:要说无声的语言。说无声的语言,是一生都在传达真意。说可以有可以的理由,说不可以也有不可以的理由。说它是就是有是的理原因,说它不是也有不是的原因。总之,万事万物的呈现都不是无缘无故的,可不可以、是不是,都有它的理由和原因。绝不会因为外在人为的干预而有所变化,改变原来的样子。

就是现在,为什么是对,对肯定有对的理由,为什么说不对,也肯定有不对的理由。也就是说,你目前的好坏状态,肯定有它各自的道理,好有好的道理,坏有坏的道理,为什么会是这样呢?因为万事万物都在时间和空间当中不停地变化着,生生不息,无穷无尽。

万物本来就有它正确的一面,万物本来就有肯定的一面;没有一物不存在正确的一面,没有一物不存在肯定的一面。没有无心之言日出不穷,顺其自然,谁又能够得以维持长久呢?

万物都有一个共同的起源,却用不同的形态相互替代,开始和终结循环往复,没有谁能够左右其规律,这是自然的常态。自然的均衡就是常说的天然的分际。所以庄子想以“卮言”的形式,跳出是非争辩的圈子,避开自我成见的干扰,期合于天然的端倪,顺应大道的运行,而代为立论。

《天下》篇中,庄子自称其创作方法是“以卮言而曼衍,以重言为真,以寓言为广”。

郭象《庄子注》对“三言”笔法“寓言”、“重言”、“卮言”有很好的解释:“寄之他人,则十言而九见信。世之所重,则十言而七见信。夫卮,满则倾,空则仰,非持故也;况之于言,因物随变,唯彼之从,故曰‘日出’。日出,谓日新也,日新则尽其自然之分,自然之分尽则和也。”

可见,所谓“寓言”就是以假托他人之言来阐发自己的道理,所谓“重言”就是尊重古人的言论,所谓“卮言”就是指临时发挥的支离破碎、不成体系的零星之言。

其实,不管寓言、重言﹑卮言,作用都无非如陆德明在《经典释文》中所说:“以人不信己,故托之他人,十言而九见信也。”是一种不标示自己成见的叙述方式,而只将自己体验所得的道理,或寄托在一个虚设的情境之中,或假借众人所信服的先知先哲的嘴巴说出来,或依循物理之本然而立说,至于道理的究竟,便留待读者去自由体悟。

寓言、重言、卮言其实是“三位一体”,浑不可分的,它们互相辅助,互相映衬,庄子借助这“三言”打破言与意的隔膜,创造出其极具浪漫主义感染力的优美文字,滋养着文人们的精神世界。

庄子所有的学问也都是站在圆圈上面来讲的,这个圆圈就是万事万物大化流行的一个示意图,天地之间的事物就像在一个圆圈的环上,找不到接口,从这边转过去又回到这边,然后再转回去,如此循环,无始无终,无穷无尽,总之,万事万物都在圆圈上面做着永无休止的反复动作,周而复始地运行不断,这是庄子哲学思想的内核。

-

- 姚冶诚是怎么成为蒋介石侧室的,蒋为何对出身低微的姚冶诚甚好?

-

2025-12-01 13:56:49

-

- 赤裸为美?男女隐私全无保留,萨摩亚人开放度超乎想象!

-

2025-12-01 13:54:33

-

- 风水大师蔡伯励,只一句“你亡妻死得惨”,就收了李嘉诚200万

-

2025-12-01 13:52:18

-

- 董明珠儿子:集才华与帅气于一身,37岁仍未婚,法律硕士高材生

-

2025-12-01 13:50:02

-

- 2023年委内瑞拉最美最性感的十大女性

-

2025-12-01 13:47:46

-

- 中国人去巴基斯坦,一定管好自己的双手,否则很容易一人去两人回

-

2025-12-01 13:45:31

-

- 世界五大宫殿是哪五个

-

2025-12-01 13:43:15

-

- 安全性能与北欧豪华兼得,15万体验沃尔沃XC60T5四驱魅力

-

2025-12-01 05:36:18

-

- 农村比较常见的6种“剧毒植物”,别随意采摘食用,认识不吃亏!

-

2025-12-01 05:34:03

-

- 钢铁哨卡神仙湾:没有神仙,只有满眼的英雄

-

2025-12-01 05:31:47

-

- 30张慰安妇老照片,原来不止中国有,她们有的光鲜亮丽!

-

2025-12-01 05:29:31

-

- 喜茶宣布暂停加盟,新茶饮“规模内卷”走到尽头,增收不增利

-

2025-12-01 05:27:15

-

- 华三川:工笔画巨匠的绚烂人生

-

2025-12-01 05:24:59

-

- 达·芬奇画作中最神秘的十幅,揭秘鲜为人知的一面

-

2025-12-01 05:22:44

-

- 朱迅被疑整容失败大变样嘴歪脸僵撞脸宋小宝,健康状况引担忧

-

2025-12-01 05:20:28

-

- 最美古诗词|10首迎春花古诗词,花时色与香如此,花后娟娟更可人

-

2025-12-01 05:18:12

-

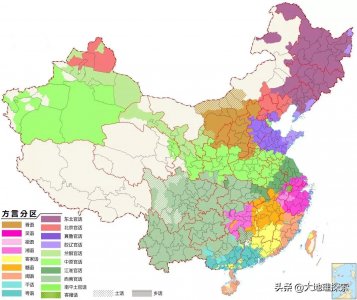

- 我国目前使用官话为方言的人口达9亿多,你的家乡属于哪种官话

-

2025-12-01 05:15:57

-

- 溺水死亡痛苦吗?7位溺水濒死者的自述:熔岩燃烧的折磨

-

2025-12-01 05:13:41

-

- 中国十大岛屿

-

2025-12-01 05:11:25

-

- 民间丧葬通用流程【传统习俗,超全版】

-

2025-12-01 05:09:09

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 高晓松新作《越过山丘》歌词解读

高晓松新作《越过山丘》歌词解读 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男

3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 作者 - 蟹总作品集,偏现实向,多糙汉

作者 - 蟹总作品集,偏现实向,多糙汉