从历史中追寻大英帝国的内在逻辑,到底什么是大英帝国?

从历史中追寻大英帝国的内在逻辑,到底什么是大英帝国?

今天这篇文章讲一讲一百多年前如日中天的那个大英帝国。首先第一个问题:什么是大英帝国?

如果严格地从历史的概念上讲,大英帝国的成立之日应该是1877年。为什么呢?因为这一年英国女王才自封为印度皇帝,她的称号当中才出现了皇帝这个词,所以大英帝国这一年才算名至实归。

按英国的著名历史学家弗格森的说法,其实大英帝国的历史就是丘吉尔这个人一生的历史,因为丘吉尔出生在1874年,他老人家当年三岁的时候大英帝国刚刚创生。丘吉尔是死在1965年的1月,他老人家也是亲眼看着这个帝国,叫眼看它起高楼、眼看它宴宾客、眼看它楼塌了,他是目送这个帝国进入坟墓的,所以1965年基本上也是大英帝国分崩离析的时代,丘吉尔的一生就是大英帝国的一生。

鼎盛时期的大英帝国

1877年这仅仅是严格历史定义上的大英帝国的起点,但是如果我们要追寻这个帝国的内在逻辑,找寻它的历史逻辑起点的话那还要早整整一百年。

1877年倒转一百年的1777年什么时候?正是美国独立战争打得最凶的时候,1775年莱克星顿的枪声,美国独立战争打响。

所以说到这儿你可能已经明白了,我们后来看到的那个如日中天的大英帝国其实是在美国独立战争打完之后,在英国挫败之后的那个废墟当中浴火重生出来的一个帝国。

你想想英国干了几百年架,跟西班牙人、荷兰人、法国人,好不容易搞出这么一块殖民地,但是结果就像一个40多岁的男人突然一下离婚了,净身出户,房子、地、老婆、孩子全归人家了,自己面对茫茫的世界没有出路。

当年的大英帝国就沦入了这样的状态,当时的欧洲列强都笑话它,那个奥匈帝国的约瑟夫二世就嘲笑它,说从此英国人完了,成二流国家了,从此不带它玩了。包括英国当时的乔治国王恨不得就脱袍让位以谢国民,因为这是重大的挫败。

可是从这样表面上的挫败的背后,我不知道你感受到一点什么奇怪的东西没有,至少我在读历史的过程当中就觉得美国独立战争赢得好蹊跷,因为甭管是美国人写的书还是英国人写的书,他们描述的都是:华盛顿是一个了不起的将军,将军很有道德感召力,士兵们就算饿肚子,就算没有粮饷,都愿意跟着他干,那个时候甚至连整齐的军服都没有。

美国革命博物馆展览约克镇围城战役绘画

这和我们讲的革命故事不一样呀,革命故事你得分两段讲啊,爬雪山过草地的艰难时刻得有吧,然后是三大战役打得蒋介石满地找牙那个英雄故事你也得有吧?但是美国独立战争没有,你很少能够看到什么英国人是怎样从优势地位通过多么惨烈的战役逐渐地被削弱,华盛顿将军拥有什么样伟大的战略把英国人打败的故事,好像很少。

那背后的逻辑到底是什么呢?其实我们不能按照我们中国人理解的那种仇敌的逻辑来理解这场战争,因为人家毕竟是亲父子、亲兄弟。所以1781年在约克镇大捷整个英军投降,当英国人认怂撤出美国的时候,包括1783年在巴黎签的那个合约。其实英国人就一个心态:既然不划算,老子不玩了。

其实逻辑就是这样,说你这个儿子也不听话,打呢我现在又有一点打不动;我打动了、打赢了我又有什么好处呢?英国人算算账,儿大不由娘,去吧,天要下雨娘要嫁人,去吧。这个才是我读历史到最后得出来的英国人止息了美国独立战争的真正的原因。

我们其实可以给英国人算笔账,英国人在英美独立战争之前其实还打过一个和法国人的七年战争,七年战争耗费多少军费呢?12亿英镑。你今天看12亿英镑没多少钱,造一个体育馆大概就是那个钱,当年那是不得了的巨款。

我给你算另外一笔账,打完七年战争之后英国人留了一万士兵在美国驻守,毕竟还有一些防卫的任务嘛。这一万人一年的军费是35万英镑。

那么英国人从美国殖民地能够拿回多少税收呢?一年是11万英镑。英国人说,我傻呀?我为了维护我对这块殖民地的独占权,每年花费是35万英镑,结果只收回11万英镑,时不时再来一个像七年战争这样的军费支出12亿英镑,我有病吧?我还跟你这么玩?所以从简单的账面资产上算,英国人不玩这局游戏是可以理解的。

但是我们中国人熟悉一套逻辑是:但凡领土这个问题,哪怕是一块小岛,一块石头,我们没有一块多余的,这是一个当政的政治家要对千秋万代子孙负责的事情。

但是英国人好像没这么想,那英国人为什么不这么想呢?这就得说到一个人,《国富论》的作者亚当斯密。因为正是《国富论》以及它包含的那些思想说服了整个英国人。

在《国富论》这本书里下册的第七章里面,亚当斯密帮英国人算这账非常简单,说你不要跟殖民地搞,你们让它独立,它要独立你让它独立。你首先军费负担省下来了吧?你不用付那么多钱。第二,你自由贸易的秩序就又开始了,你何必要独占呢?独占只对那些拿到英王特许的商人有利,对老百姓的自由贸易没有利。

这笔账很好算,毕竟我们是同文同种,有那么多政治上的、法律上的、经济上的、血缘上的联系,这个时候你一旦撤出,大家的情感马上就会恢复。以后万一我们英国出什么事,那人家小兄弟还会来帮我们的。这就是亚当斯密当时四处跟别人讲的话。

当然这也不是当时一个大学教授他讲话就能说服英国人的,英国人确实也有一批政治家听得懂这个逻辑。代表人物就是英国历史上最有趣的一个政治家,1783年上台的小皮特。

小皮特是英国历史上一个特别有传奇色彩的政治家,首先他的年龄就很传奇,他当首相这一年刚刚24岁,英王是力排众议让一个乳臭未干的小伙子当了国家的掌舵人,而且一当就是20年。更重要的是在小皮特这20年当中大英帝国完成了从英美独立战争的废墟当中浴火重生的历史重任。

而这个小皮特就是亚当斯密的粉丝,有这么一个历史记载,说有一天他跟很多政治家在一个屋里开会,这个时候一推门亚当斯密进来了,全体起立。亚当斯密说,先生们,你们坐,不要客气。小皮特说,不行,先生您得先坐。这听着有点像中国的那个范,您得先坐。为什么?因为这个屋里所有的人都是你的门生弟子。

从这个细节当中我们可以判断出两点。第一,确实亚当斯密用他的理论的强大说服力说服了当时英国的主流政治家们。第二,这个说服是带有一种恍然大悟的色彩,是一种拨云见日的色彩,要不然大家为什么会这么尊敬他呢?说明此前它这个不是常识。

那亚当斯密带来了什么思想呢?说白了很简单,就是虽然每个人对自己各自的利益负责,但是只要参与分工、参与交易最后大家都得益。所以这么一算账,殖民地的问题就很好解释了,不要占有它,就用大家的兄弟感情、血缘联系做生意就好。只要这样我们就可以在整体的交易当中获得新增的利益,而不是去把已经产生出来的财富去争夺、去分享。这就是亚当斯密算明白的账。

所以一百多年过去了,到了19世纪末期,当整个欧洲列强都起来抖搂膀子开始要冲出欧洲走向世界去强占殖民地的时候,你发现整个殖民地的心态是不一样的。英国人这套逻辑在亚当斯密那个时代就已经形成了,而其他国家因为它是后来者,所以往往是带有一种军备竞赛的心态去冲到殖民地去强占的。

欧洲列强瓜分非洲

大家想想,现在比方说让你穿越回一百多年前给你一块殖民地,你去当总督让你管。都穷啊,什么亚洲人,什么非洲人,榨不出几个银两。但是你为了控制当地人,你得养支军队吧,这军队是要粮饷的,你从当地榨取出来的财富跟你花进去的成本是不是一定划算?不一定的。你以为你狠、你拳头大你就一定是大爷,这笔生意你就一定赚钱?不一定的。

所以我们看到1904年的时候,当时德国一个杂志上画的一幅漫画,就是列强们对待殖民地的心态是不一样的,德国人就是咱得讲规矩,所以他们把什么鳄鱼、长颈鹿等等都弄来学我德国这一套,正步走。

法国人比较自由浪漫,所以很多法国殖民地当地的部族就打成一团。比利时的殖民地,比如说非洲的刚果,他们的国王说我来就是榨取你们的,把所有土著人放在烤架上烤,然后一块一块肉切下来国王给吃了。

而英国殖民地的场景就不一样,比较好玩。英国人是把当地人培植成商人,然后跟商人做交易。当然德国人为了讽刺英国人画了一个大滚子,英国士兵把当地的商人弄到滚子下碾、压,榨出最后一个便士。等榨穷了之后不是破产了吗?怎么办呢?英国人再派一个传教士去,你到传教士那儿去信上帝吧,从此你的心灵就安顿了。

你看即使在德国人的嘲笑当中,英国人的做法可能也是最聪明的一种做法吧。

所以这就说到我们今天要点题的:什么是大英帝国?你不要以为大英帝国和我们所熟悉的历史上的比如说蒙元帝国似的,成吉思汗用刀、用马、用血战,一寸一寸土地征服下来的那个帝国。

英国人虽然他也用枪、也用刀、也用暴力,但是你真的去看大英帝国这一百多年,说白了就是维多利亚时代,整个这个时代大英帝国它其实每一块都不一样,它是一种自然生长的一个生态系统,它反而是暴力色彩最淡的一种状态。

所以到今天为止,如果不是很专业的历史研究者你根本就分不清什么是英格兰,什么是大不列颠,什么是大英帝国,英国女王或者国王他头上的那么多头衔到底是什么意思?因为它的殖民地也是摊成一地,每一块殖民地的情况都不一样,有的是自治理,有的是半自治理,有的是托管殖民地。比如说光在印度内部它无数的邦就是有的是英王直属,有的是当地土邦,里面情况也是不一样。

我们就拿美国来说,大家都知道美国独立的时候是13个殖民地,可是这13个殖民地其实来源都不一样。比如说马赛诸塞就是当年的五月花号他们他们落脚的第一块,是清教徒们自己开拓的殖民地。

北美13块殖民地

比如说弗吉尼亚是当时英王特许的一个殖民者在这儿开拓的,后来是一个公司经营的。公司后来破产然后国家接管的。

比如说罗德岛又是马赛诸塞的一帮人因为不服当地管,然后自己跑过去组建的一个殖民地。

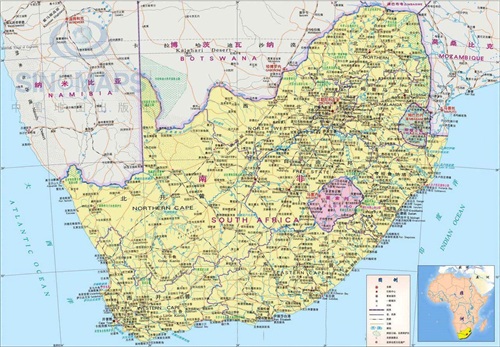

所以它情况是千差万别,我不知道你小时候看世界地图的时候有没有觉得奇怪,南非中间有一个圆圆的国家叫莱索托,莱索托这个国家完全被南非包围。所以小时候我就觉得这特别奇怪,这个国家怎么来的?

南非和莱索托

其实你从我刚才讲的大英帝国的这个历史你就能理解,它其实就是拼起来的,杂凑出来的。等独立的时候其他几个殖民地说我们成立一个联邦吧,叫南非。莱索托说,我不跟你们玩,我就要一个人。大家说那好你不玩就不玩,我们成立南非然后就把莱索托包在中间,包在中间就包在中间,没事,大家继续做生意、继续往来、继续平静的生活,挺好的呀。

但是你在亚洲的版图上就很难理解出现这么一个包在一个国家中间的国家。包括今天我们理解的加拿大、澳大利亚、印度,它其实都是每一块、每一块不断生长,不断拼凑出来的一个国家。

那你说这个国家有战斗力吗?确实当时欧洲包括德国人,就是这么嘲笑英国人的。破破烂烂,浑身是补丁,你这个国家有战斗力吗?我只要打你一下你就分崩离析。结果真打了,第一次世界大战、第二次世界大战,结果谁分崩离析了呢?德国完蛋了,而英国的那种好像破破烂烂、不成系统、各个地方有各个地方的情况,它倒老人家硬硬朗朗的,一直挺到了丘吉尔他老人家死。

那为啥呢?因为当年像亚当斯密、埃德蒙·伯克,这些人讲得很清楚,说统治不成,情意还在;情意不在,生意还在,我们的整个的基础就在。

所以当大英帝国崩溃了之后还有一个英联邦,英联邦其实就是国旗上搁一个米字符号,就是我们假说还承认你们,其实大家是各过各的日子。但是有情感纽带,大家经常每隔几年开个英联邦运动会,赛一赛鸵鸟,女王出来给大家招招手。还有这么一个情感纽带。

英联邦运动会开幕式

而且这个情感纽带你可千万不要以为是弱纽带,它很强。比如说第二次世界大战的时候,什么加拿大人、澳大利亚人、新西兰人,都派出了自己最强的部队去帮助英国人作战。你说对于新西兰人来说他干吗要帮英国人?他跟德国人又没仇,而且德国人也打不到我,对我的安全毫无威胁,为什么要帮英国?这就是历史上的情感纽带在起作用。

就像英阿战争的时候,阿根廷老以为我们跟美国关系好,刚开始美国人在英国和阿根廷闹矛盾的时候也是来调停的,不要啦,不要啦,听我一句,都省一句吧。但是真打起来你看美国人什么态度?立即把兵舰借给英国人军事情报给英国人,我们俩是亲兄弟、两百年前是一家,你阿根廷是谁啊?谁认得你姓谁啊,对吧?所以这个情感纽带还在。

所以今天我们看到的英国,似乎它的真正统治下的领土已经回缩到英伦三岛,当然还有一些海外领地,比如说太平洋上的、印度洋上的、大西洋上的还有一些岛,但是那个已经没有太大财产上的意义和领土的的意义了。

但是你不能说大英帝国它最后安乐死之后留下的这个英联邦已经毫无力量。它仍然有一种力量,而这种力量它之所以能够存续至今,是因为在两百年前英国人算了一笔精明的账。

- 刘备一生没重用赵云,临死前才告诉他为什么:你有三件事办砸了!

- 《泰坦尼克号》演员23年后的变化,谁变化最大

- “十四五”交卷年,这些绿色信号不容错过

- 2017年,台湾女作家在家中自杀,读者从其作品中发现过往悲惨遭遇

- 对答案啦!2019四川高考试题+答案公布(完整版)

- 浙报专版刊登:同向同行画好最大同心圆 敢闯敢干共绘精彩团结篇——2024年浙

- 傅丽莉:嫁给孙淳36年,64岁坚持丁克,夫妻俩花60万养只狗当儿子

- 事实证明,“过气女星”的黄奕,已经走上了另一条康庄大道

- 15位演过虞姬的女演员,看过才知道,啥叫倾国倾城,啥叫丑不自知

- 朝鲜战争风云:中美俄朝韩五国教科书,分别如何叙述这场战争?

-

- 《泰坦尼克号》演员23年后的变化,谁变化最大

-

2025-09-02 21:46:58

-

- “十四五”交卷年,这些绿色信号不容错过

-

2025-09-02 21:44:42

-

- 2017年,台湾女作家在家中自杀,读者从其作品中发现过往悲惨遭遇

-

2025-09-02 21:42:26

-

- 对答案啦!2019四川高考试题+答案公布(完整版)

-

2025-09-02 21:40:11

-

- 浙报专版刊登:同向同行画好最大同心圆 敢闯敢干共绘精彩团结篇——2024年浙

-

2025-09-02 21:37:55

-

- 傅丽莉:嫁给孙淳36年,64岁坚持丁克,夫妻俩花60万养只狗当儿子

-

2025-09-02 21:35:39

-

- 事实证明,“过气女星”的黄奕,已经走上了另一条康庄大道

-

2025-09-02 21:33:23

-

- 15位演过虞姬的女演员,看过才知道,啥叫倾国倾城,啥叫丑不自知

-

2025-09-02 21:31:07

-

- 朝鲜战争风云:中美俄朝韩五国教科书,分别如何叙述这场战争?

-

2025-09-02 21:28:51

-

- 为什么会爆发中越战争?

-

2025-09-02 21:26:35

-

- 康熙帝惠妃:位列四妃之首,并非明珠妹妹,跌宕半生仍得高寿而终

-

2025-09-02 21:24:20

-

- 萍乡融入长株潭都市圈是不得已而为之,还是共赢的必选题

-

2025-09-02 21:22:04

-

- 清朝巨富乔家:靠贩卖马草发家,有独特生意经,在1953年销声匿迹

-

2025-09-02 21:19:48

-

- 盘点给海贼王配音的60大声优

-

2025-09-02 21:17:32

-

- 《白鹿原》中最美女人田小娥,她结局凄惨因为什么?漂亮?放荡?

-

2025-09-02 21:15:16

-

- 马艳红伏法记:颜值不输女星,被判死刑后凭一句话多活了三年

-

2025-09-02 21:13:01

-

- 王新军成名后抛妻弃子,把秦海璐宠成宝,前妻红了他糊了

-

2025-09-02 21:10:45

-

- 2015泰国普吉岛自由行全攻略

-

2025-09-02 21:08:29

-

- 1936年柏林奥运会,谁能想象三年后二战爆发

-

2025-08-31 22:17:24

-

- 注意丨北京市居住证服务平台域名变更啦!

-

2025-08-31 22:15:07

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片)

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片) 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

杨子父亲(杨子父亲最新消息) 3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男

3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男