过目难忘的“海上违建”:日本海军“扶桑号”战列舰的生命历程

过目难忘的“海上违建”:日本海军“扶桑号”战列舰的生命历程

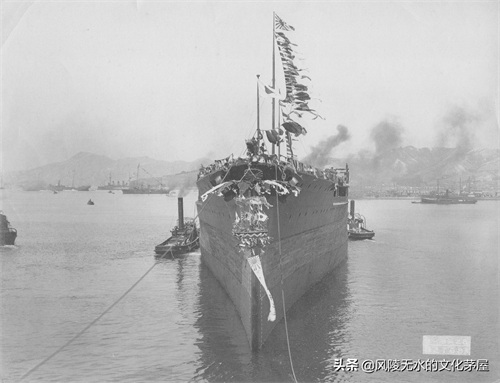

1914年3月28日“扶桑号”在广岛吴海军工厂的下水仪式

提起日本海军战列舰,大家首先想到的是钢铁巨兽“大和号”,在这艘以大和民族命名的巨舰在广岛吴海军工厂下水26年前,日本海军自行建造的第一艘超无畏型战列舰也在同一地点举行了下水仪式,这艘寄托了日俄战争胜利后日本海军强国梦想的军舰被命名为“扶桑号”。

“扶桑”是中国神话中位于极东大海的灵地,中国古代曾以扶桑国代指日本(也有指墨西哥之说)。

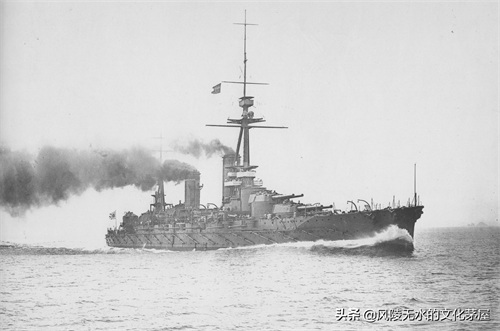

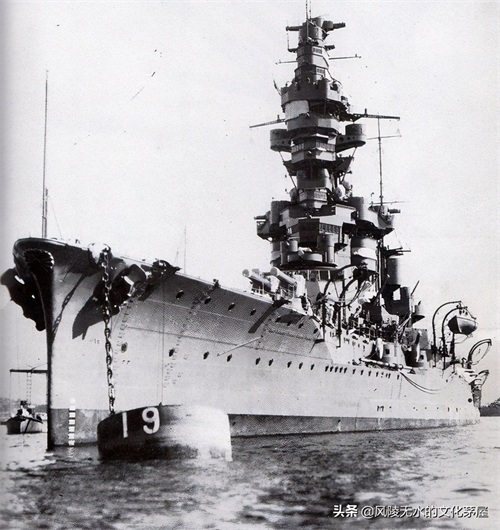

1915年8月正在试航中的“扶桑号”

“扶桑号”是“扶桑型战列舰”首舰,1912年在吴海军工厂动工建造,1914年3月下水,1915年11月正式服役,同年12月“扶桑号”参加了在横滨举行的海军阅兵,大正天皇曾登上该舰。

初建的“扶桑号”标准排水量29330吨,满载排水量35900吨,最高航速23 节 (43 km/h),主要火力包括6座双联装356毫米主炮,16门152毫米副炮。此时的主桅杆还是简单清爽的三脚桅风格,舰体两侧的防鱼雷网支杆处于收起状态。

1916年,海上航行的“扶桑号”

“扶桑号”安装24座国产宫原式油煤混烧锅炉,动力来自2组英国产蒸汽轮机和其带动的4轴4桨。1914年“扶桑号”下水时其吨位、火力和航速等均超过英美同期建造的战列舰,被认为是当时最强大的战舰。

但由于“扶桑号”是日本海军首次尝试自行设计建造的超无畏型战列舰,在军舰整体布局、装甲防护、火控和观测设备等各方面均体现出当时经验和技术的不足,这也是后期军舰历经不断改造以及其标志性“塔式桅杆”形成的缘由。

1928年2月,日本横滨,“扶桑号”准备参加舰队检阅

一战后,“扶桑号”对主桅杆进行了加宽,加装了指挥控制站、目标跟踪站(安装目标速度和航线计算仪)、火力观测平台等建筑,已渐渐显示出其标志性“塔式桅杆”的雏形。

2号至5号炮塔上均加装了8米宽的光学测距仪;为减少烟雾对舰桥观测等影响,前部烟囱加装了曲形导烟罩。这些变化从该照片中清晰可见。

此外其主炮仰角增加到30度、炮塔顶部装甲增厚到6英寸。

1928年,训练中的战列舰“扶桑号”(前景),“长门号”(中)和“陆奥号”(远景)

1920年代初服役的长门级战列舰“长门号”和“陆奥号”是“大和号”下水前日本海军最强大的战列舰,也是同期世界上战力最强的战舰之一,其主炮为4座双联装410毫米炮塔。

照片可见“长门号”和“陆奥号”也有类似的高耸“塔式桅杆”,与“扶桑号”为后期改造成形不同,长门级战列舰在设计之初就采用了“塔式桅杆”为各型武器提供安装观瞄火控设备的空间。

照片右侧上方能看到一战期间及战后曾广泛应用于军事观测的“风筝气球”,它比普通观测气球有更佳的抗风性和飞行高度。

1933年4月停泊日本吴海军工厂干船坞内的“扶桑号”,正在接受第一次大规模现代化改造

照片中可见“塔式桅杆”已经加盖的密密麻麻,深刻落实了“站得高看得远”,增加的建筑包括主炮、副炮和防空炮射击指挥仪、二重测距仪、火控平台等。

“扶桑号”服役后曾于1923年9月参与关东大地震营救行动。1923年后被指定为海军射击、鱼雷和工程学校的训练船。活动范围除日本海域外,还遍及从旅顺、秦皇岛到香港、台湾的中国沿海。

1933年5月,改造期间进行动力和航速试验的“扶桑号”

此次大规模改造中“扶桑号”动力装置全部进行了更新,锅炉更换为6座舰政本部式重油水管锅炉,英国产蒸汽轮机更换为4部国产舰政本部式蒸气涡轮。“碍事”的前部烟囱被拆除。

在航速测试中,排水量已超38000吨的战舰跑出了24.68节的速度。

1933年5月大规模改装后正在试航的“扶桑号”

20年代后水上飞机在超视距观测、炮火校准、情报收集、反潜、巡逻、目标攻击等方面起到了不可取代的作用,装备舰载飞机成为新下水战列舰的标配。

“扶桑号“虽已服役近20年,却在追赶现代化适应新形势的道路上不甘落后,由于甲板空间几乎被中轴线上的建筑占满,在拆除前部烟囱和调转3号炮塔方向后(由舰艉调至舰艏),水上飞机弹射器才在3号炮塔顶部安了家(照片可见)

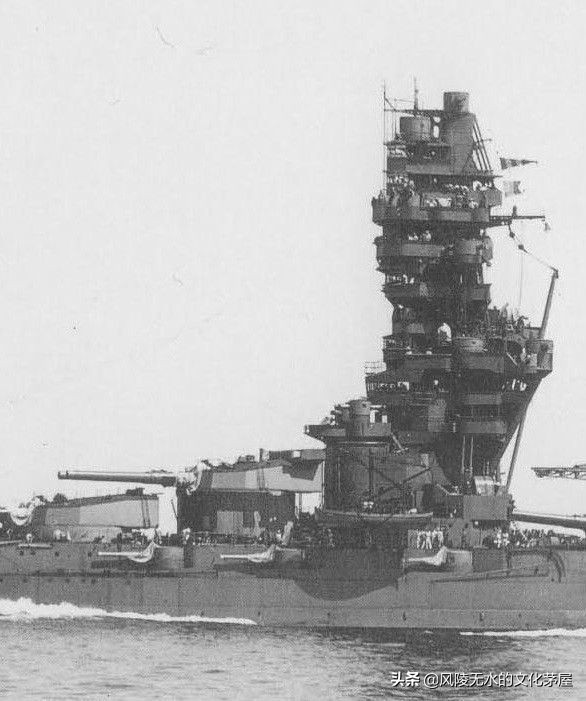

1933年5月大规模改装后的“扶桑号”塔式桅杆局部特写

这次大规模改装后“扶桑号”武器防御方面的变化主要有:主炮最大仰角升至43度;前后舰桥加装4座双联127毫米防空炮;升级主炮塔炮弹升降机;提升弹药仓、发动机部位装甲防护;拆除水下鱼雷发射管 ,舰体两侧增设防雷鼓包,并加装91式水听器。

1934年的“扶桑号”

此时“扶桑号”特色的“塔式主桅”已基本定型(尚有雷达设备未安装),这座15层的建筑因其似小孩堆砌的不规则积木被后人戏称为最强“海上违章建筑”,但它也见证了国土狭小和物资匮乏的日本追求海权强国的艰辛历程。

照片中可见“扶桑号”前后旗杆军旗都是降半旗状态。海军舰艇通常只在重大纪念仪式上才会降半旗。1934年5月30日,明治时代的“海军军神”,裕仁天皇的老师,日本海军元帅东乡平八郎去世,6月5日日本为其举行了隆重的国葬仪式。照片拍摄时间未知,不知是否与此有关。

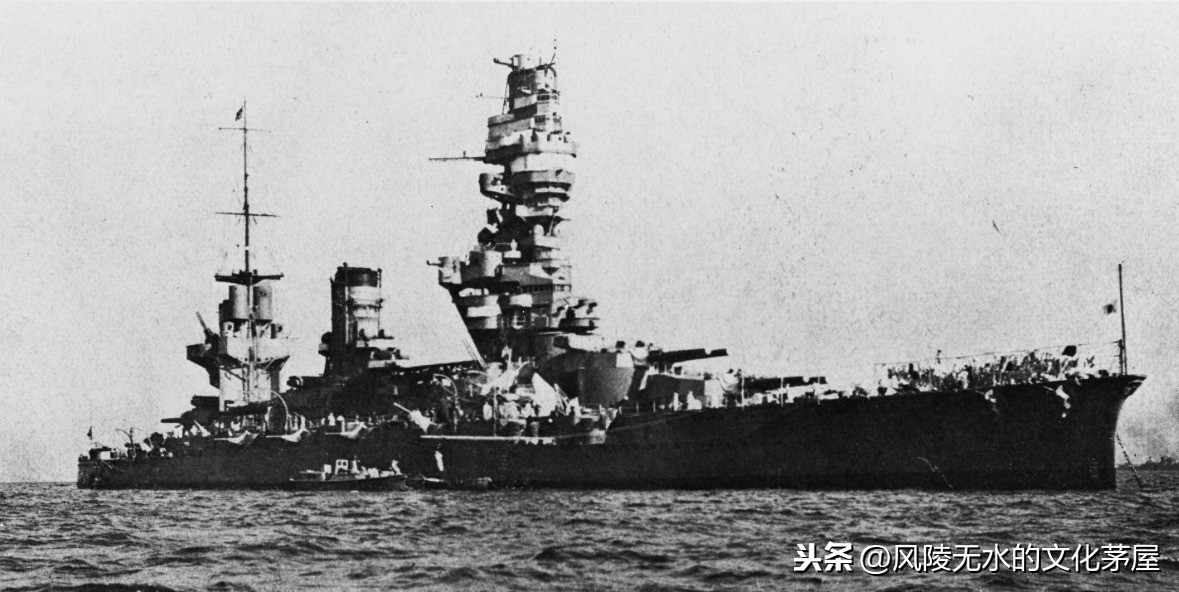

1935年5月,“扶桑号”(前景)和他的亲兄弟“山城号”(远景)留下的销魂背影

1934年9月至1935年3月间“扶桑号”回到吴海军工厂紧接着进行了第二次现代化改造:包括更新螺旋桨和船舵、两侧防雷鼓泡向船体上部扩展、主桅顶部升级新式的8m二重测距仪、加长舰艉甲板等。

1939年4月27日,刚从中国北部沿海巡航回国的“扶桑号”航行在四国岛西南部的宿毛湾

除了完成训练、巡航任务,1937年2月至1938年3月间“扶桑号”的更新换代仍在继续:舰体两侧最前方152mm副炮被拆除;防空火力进一步加强:13.2mm高射机枪升级为8门双联装25mm防空炮并安装相应的4套射击指挥仪。主桅顶部测距仪升级为94型10米二重测距仪。

1941年4月20日,“扶桑号”在吴港进行“对称注水系统”测试

当时的大型军舰都建造了大量水密隔仓,用来降低舰体受损快速进水引起的沉没风险。但是当舰体单侧受损进水(主要来自鱼雷攻击)后,水密隔仓的屏障作用会造成船体的横向倾斜,此时通过启动“对称注水系统”向受损对侧隔仓快速注水来维持舰体平衡

1941年4月20日,“扶桑号”在吴港进行“对称注水系统”测试

1939至1941年间,“扶桑号”的飞机弹射器被改装至舰艉部,配装可折叠起重机和3架中岛E8N水上侦察机(照片中可见)。在塔式主桅上又插进了防空站位。

在此期间,主炮火控系统也升级安装了先进的“火炮延迟线圈”:当主炮炮塔内炮管同时开火时,炮弹飞行中产生的冲击波会干扰彼此弹道,造成弹着点偏离和分散,火炮延迟线圈通过调节控制火炮间微小的发射延迟来改善上述问题

1941年停泊在吴港的“扶桑号”

太平洋战争爆发后,“扶桑号”又先后加装了对空搜索雷达、水面搜索和火控雷达,25mm防空炮总数增加到95门。

虽经历持续的改造升级,但下水近30年的“扶桑号”技术参数全面落后于后续建造的“大和““武藏”和英美同期主力战舰,因此主要担任护航、训练任务,很少投入一线作战。

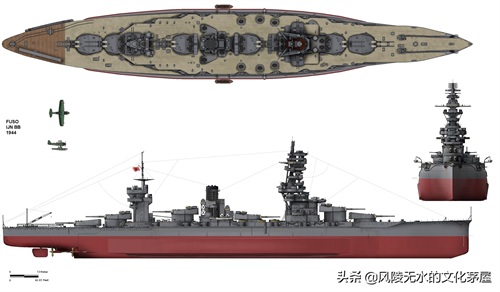

1944年,最后定型的“扶桑号”战列舰各方位视图

1944年9月“扶桑号”划归西村祥治的舰队,南下新加坡、文莱伺机与美军决战。

1944年10月18日美军进攻菲律宾莱特岛,日军大本营向日本陆、海军下达了“捷一号作战”命令。栗田健男舰队(下辖“大和”“武藏”“长门”等巨舰)和西村祥治舰队从文莱锚地出发,计划经苏禄海后分别从北侧圣贝纳迪诺海峡和南侧苏里高海峡进入莱特湾攻击美军军舰及登陆部队。

1944年10月24日“扶桑号”(图中下方)在经苏禄海北上时遭飞机轰炸受损(美军拍摄)

10月25日凌晨,西村舰队行进至苏里高海峡时首先遭遇美军PT鱼雷艇群的攻击。

3点09分两枚鱼雷命中“扶桑号”右弦前后两处位置,舰体受损大量进水引起舰体右倾、航速下降并开始脱离舰队。3点30左右“扶桑号”船艏开始没入水面,3点50发生爆炸并燃起大火。全舰近1300名官兵仅10余人生还。

在苏里高海峡之战这场二战最后的战列舰决战开始前,“扶桑号”这艘见证了30年间日本海军兴盛与衰亡的战舰沉入海面下。

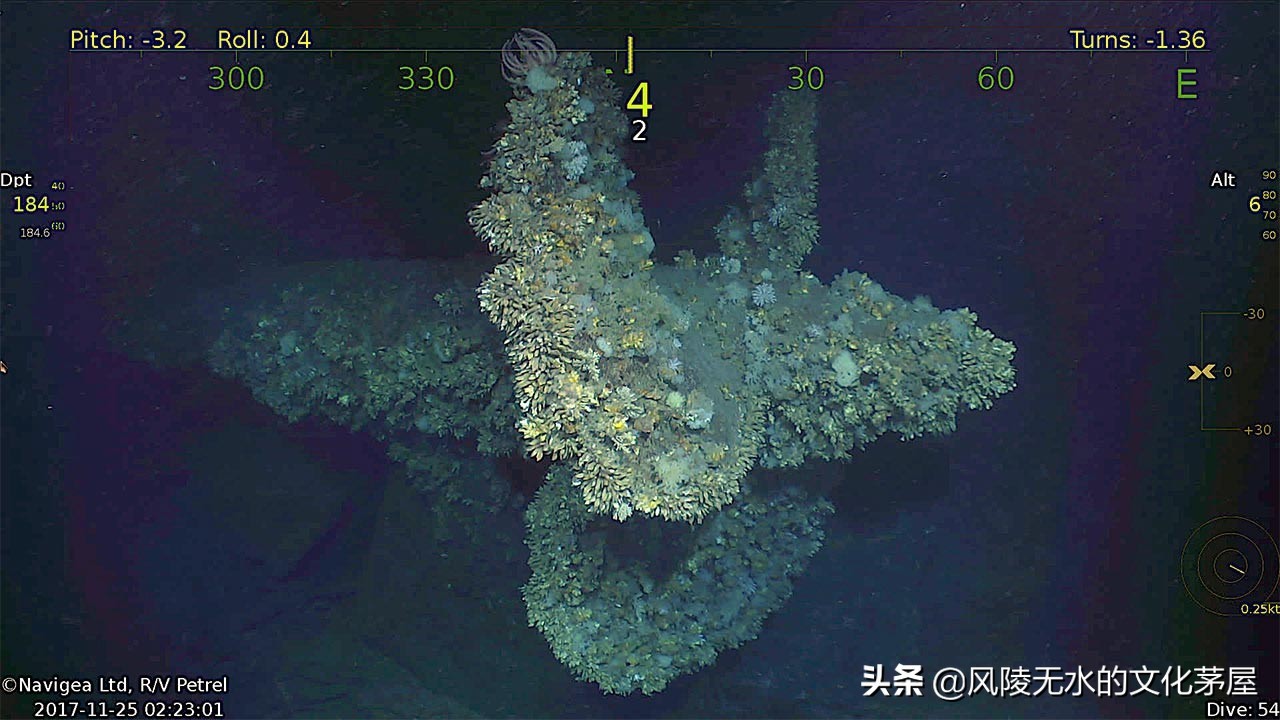

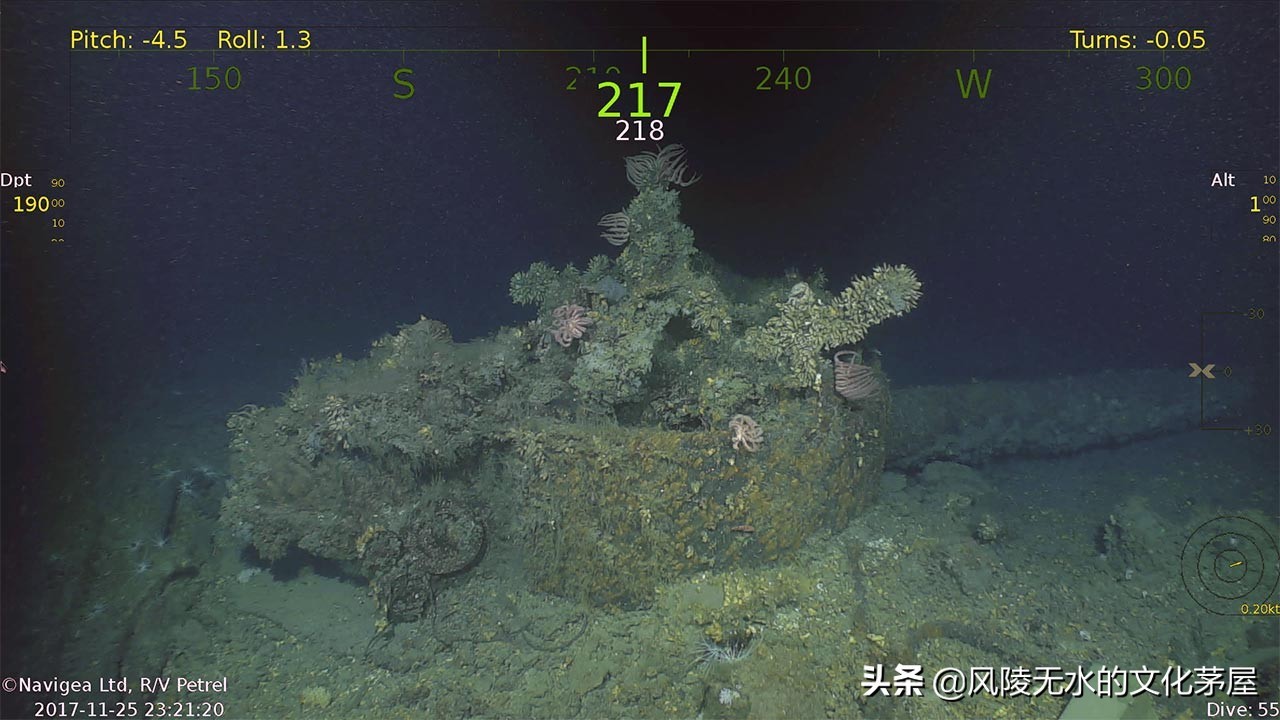

2017年11月25日,保罗·艾伦和他的水下考古团队在苏里高海峡水面下200米处发现了在这已沉睡71年“扶桑号”残体。

图中是直径3.5米的“扶桑号”尾部螺旋桨,“扶桑号”四个螺旋桨均完好无损。

2017年11月25日,水下拍摄的“扶桑号”塔式桅杆顶部的主炮测距仪

-

- 终南山“隐士”已高达上万人,老道士曾直言:大多都“心怀鬼胎”

-

2025-09-20 20:23:19

-

- 赵丽颖跟张娜拉,究竟有多不像,她们的整体造型可以告诉你

-

2025-09-20 20:21:03

-

- 久违的张国民再现身 80年代北影厂当家小生 73岁精神矍铄很时尚

-

2025-09-20 20:18:48

-

- 63岁的刘佩琦,曾因容貌自卑,15年龙套生涯,终用实力证明自己

-

2025-09-20 20:16:32

-

- 老话“出门饺子、进门面”:为啥出门前要吃饺子?有啥寓意?

-

2025-09-20 20:14:17

-

- 认识军用运输机

-

2025-09-20 20:12:01

-

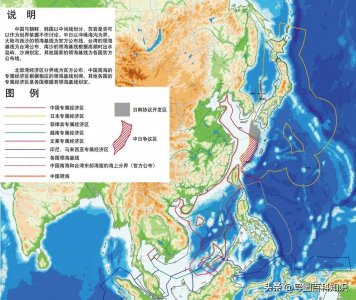

- 中国海域概览

-

2025-09-20 20:09:46

-

- 芜湖新兴铸管有限责任公司:让新兴青年成为企业高质量发展的绿色动能

-

2025-09-20 20:07:30

-

- 东西方文明对望:这世界还是平的吗?

-

2025-09-20 20:05:14

-

- 东京奥运会闭幕式图文回顾:惊现乌苏拉!巴黎8分钟震撼全场

-

2025-09-20 20:02:58

-

- 刚刚,房浩烈士棺椁回到家乡

-

2025-09-20 20:00:43

-

- 台湾光复是哪一年

-

2025-09-20 19:58:27

-

- 2009年9月15日,随着一声枪响,大毒枭刘招华的人生落下了帷幕

-

2025-09-20 19:56:11

-

- 国家越来越强大,为什么老百姓却越活越累?

-

2025-09-20 19:53:55

-

- 河南焦作云台山景区简介

-

2025-09-20 19:51:40

-

- 50张照片,几代人的童年记忆

-

2025-09-20 19:49:24

-

- 08年百年难遇的暴雪,一场春运之痛,将中国逼成了“基建狂魔”

-

2025-09-20 19:47:08

-

- 唯一没有国籍的巴瑶族,被称为海上吉普赛人,家乡从天堂变地狱

-

2025-09-20 19:44:53

-

- 张姓的起源、迁移与分布(二)——张姓的迁移

-

2025-09-20 10:24:30

-

- 往事如烟|孙雯:铿锵玫瑰的精神象征

-

2025-09-20 10:22:14

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片)

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片) 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

杨子父亲(杨子父亲最新消息) 3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男

3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男