袁隆平弟子李必湖:青出于蓝而胜于蓝,或将成为杂交水稻的接班人

袁隆平弟子李必湖:青出于蓝而胜于蓝,或将成为杂交水稻的接班人

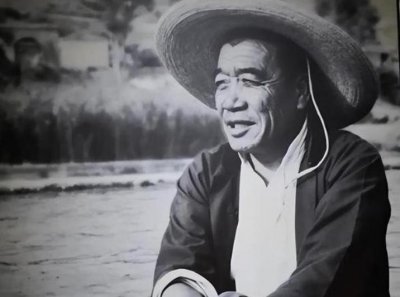

2021年5月22日下午13时7分许,中国杂交水稻之父袁隆平病逝。一时之间,举国悲伤,人们难掩悲痛情绪,医院外聚集了大批的送行者。袁老一生致力于水稻增产,在他的努力下,杂交水稻成功养活了14亿人,并在全世界产生了重要影响。去年9月,他刚荣获“共和国勋章”,国士无双,名副其实。

在网络上,人们也产生了疑问:“袁老走了,杂交水稻将会走向何方?”。作为一个古老的农业大国,中国百姓对粮食最为看重。数十年来,中国杂交水稻走出了一条康庄大路,顶着外界的种种质疑,袁老用事实证明了一切。这些年来,杂交水稻继续发挥性能,亩产更是超过了2000斤。

毫无疑问,杂交水稻是中国农业的一剂强心针。伴随着城镇化的快速推进,我国的耕地面积逐年减少。因此,水稻的亩产性能更加重要。在这一领域,如今我国有着大量的人才积累。在生前,袁老就被问起接班人的问题。在镜头前面,袁老哈哈大笑,他心中早已有了人选,此人便是李必湖教授。

1946年,李必湖出生在湖南沅陵。1963年,17岁的他考入了安江农校,在这里,他碰到了袁隆平老师。在袁老眼里,年轻的李必湖聪慧能干,很能吃苦。三年时间里,他勤奋学习,掌握了扎实的理论知识,成为同龄人中的佼佼者。(编者补:那个年头,中专生人才辈出。)

1966年,李必湖留校任教,并且成为了袁老的助手。在那个年代,中国人的农业技术并不发达,为了增产,大家更多强调采用化肥。不过,袁老却决心培育杂交水稻。拥有着五千年的历史,华夏文明就是一段农业文明史。千百年里,我们引入了大批海外农作物,杂交出了许多的本地产物,这给予了袁老莫大的信心。

1967年,李必湖、袁老二人组成了杂交水稻研究小组。在获得上级批准后,拿着不多的资金,他们拉开了研究杂交水稻的序幕。实际上,杂交技术并不复杂。可是,能否找到合适的育株,这才是最困难的问题。跟随袁老,李必湖奔走在田间地头,不顾外人阻拦,他坚定地跟随袁老师,展现出了过人的魄力。4年时间里,李必湖跑遍了大半个中国。顶着烈日,他在田间一株株分辨;忍着酷暑,他在地头反复斟酌。

1970年,在海南的一个水稻田里,李必湖率先发现了一株雄性不育株。就这样,他和老师终于找到了杂交的对象。此后3年,袁老、李必湖二人不分日夜地奋斗着,播种、插秧,精心培育着水稻幼苗。要知道,水稻一年才有两季,为了观察杂交结果,等待的过程是漫长的。作为一个青年人,李必湖的耐心让袁老大为赞赏。皇天不负有心人苦心人,1973年,李必湖和老师一起培育成了强优势杂交水稻。这种水稻有着显性遗传性,具备极好的繁殖率。这也意味着,杂交水稻可以全面量产了。

成果显现以后,全国同行都非常重视。于是,在袁老的指导安排下,李必湖投入了三系法杂交水稻的研究。1976年,配套技术出炉,全国各地有序推行种植。到了上世纪八十年代,杂交水稻逐步走向世界,给人类带来了丰收的福音。

不过,李必湖和袁老并未停止研究的脚步。在攻关克难的征途上,他们一次次吹起冲锋号角,亩产一千斤,亩产一千两百斤。如同跳高运动员一样,高度被慢慢提升,他们也花费了更多精力。跟随袁老,李必湖大步向前,坚定从容。1987年,他受邀前往美国德克萨斯农场访问,并且进行了技术指导。面对外国人的挽留,李必湖婉言谢绝。身为中国人,他要为祖国继续做贡献。

1988年到2003年,李必湖担任了湖南省杂交水稻研究所主任。除了负责提升产量,他还研究了水稻的抗伏性、抗虫性。在相关领域,他设计了巧妙实验,取得了非凡成果。在袁老看来,李必湖的水平完全不逊色于自己。在媒体面前,他曾多次盛赞弟子,颇为骄傲。值得一提的是,李必湖还大胆运用基因技术,在抗虫、抗寒、抗病等方面,促使杂交水稻有了质的飞跃。

青出于蓝而胜于蓝,在袁老走后,李必湖成为了杂交水稻的领军人物。身为国务院、湖南省表彰的人才,他一定会给我们带来更多的好消息。在今天,我们应该记下他的名字。

-

- 收藏!各省份城市车牌代码大盘点

-

2025-09-28 02:27:05

-

- 被誉为中国比特币首富的新东方老师李笑来的比特币传奇之旅

-

2025-09-28 02:24:49

-

- 二战时期这三款冲锋枪性能出色却产量极低

-

2025-09-28 02:22:33

-

- 陈永贵干了5年总理,去世后葬礼冷清,高层均未到,仅此一人送别

-

2025-09-28 02:20:17

-

- 通过收藏实现近百亿身价——马未都

-

2025-09-28 02:18:01

-

- 人人想演李小龙,谁能演出他的魂?

-

2025-09-28 02:15:46

-

- 德云社团综有两个,《玫瑰园》仅一期却最真实,张云雷安迪成C位

-

2025-09-28 02:13:30

-

- 城管属于公务员吗?有哪些执法权?福利待遇如何?

-

2025-09-28 02:11:15

-

- 印度侵占的中国“藏南地区”现在发展的怎么样?

-

2025-09-28 02:08:59

-

- 演活岳不群的巍子,婚变后财产全部留给前妻,如今为儿子感到自豪

-

2025-09-28 02:06:43

-

- 西汉时一美男子夏天常睡皇帝的空调房,与皇帝姑妈关系不一般

-

2025-09-28 02:04:27

-

- 五分钟带你了解,美国任期最长的总统罗斯福!

-

2025-09-28 02:02:12

-

- 上世纪70年代初的流行曲:《护士之歌》(我的吉他弹唱)

-

2025-09-28 01:59:56

-

- 4本破镜重圆文,无论多久再相见,你依旧是我此生的唯一

-

2025-09-28 01:57:39

-

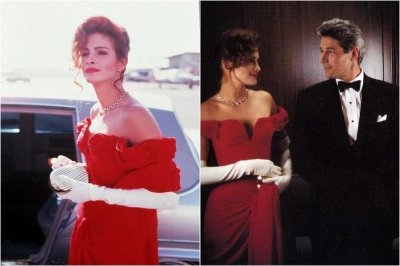

- 一袭红裙成为恋人心中永远的朱砂痣:影史上最经典的十个红裙造型

-

2025-09-28 01:55:23

-

- 如何理解“十万青年十万军”这一口号背后的深层含义?

-

2025-09-28 01:53:07

-

- 刘诗诗当初要嫁给人家,现在可能三胎都出来了,可惜她错过了

-

2025-09-28 01:50:51

-

- 老师形容章莹颖案嫌犯:就像戴着面具一样

-

2025-09-28 01:48:34

-

- 揭史上最恐怖刑罚“人彘”背后故事

-

2025-09-28 01:46:18

-

- 2001年,美军侦察机非法进入我国领空,33岁飞行员王伟不幸牺牲

-

2025-09-27 04:47:40

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 高晓松新作《越过山丘》歌词解读

高晓松新作《越过山丘》歌词解读 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

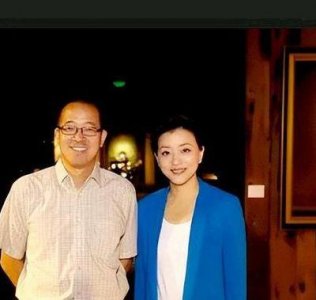

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男

3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

杨子父亲(杨子父亲最新消息)