人性经不起考验!1974年她麻醉6小时任人处置,衣服被剪遍体鳞伤

人性经不起考验!1974年她麻醉6小时任人处置,衣服被剪遍体鳞伤

每日更新优质内容,点击”关注”不迷路

文|巴普罗的独白

编辑|巴普罗的独白

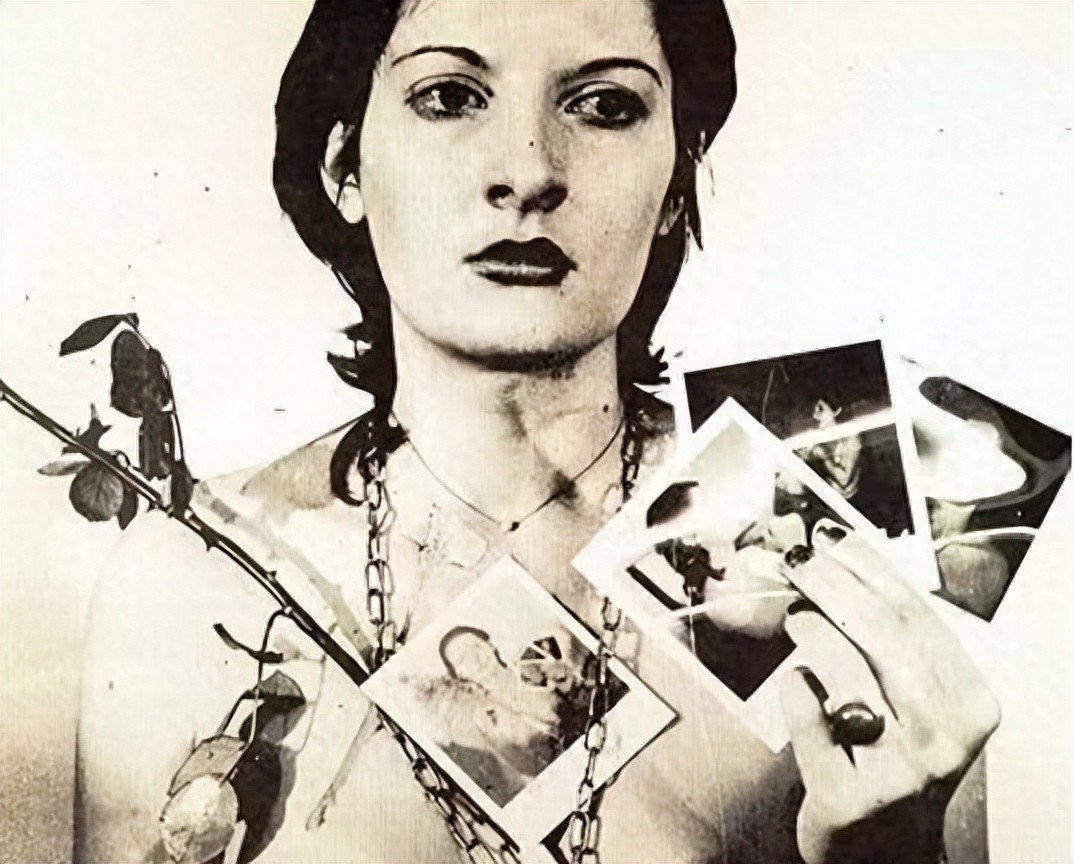

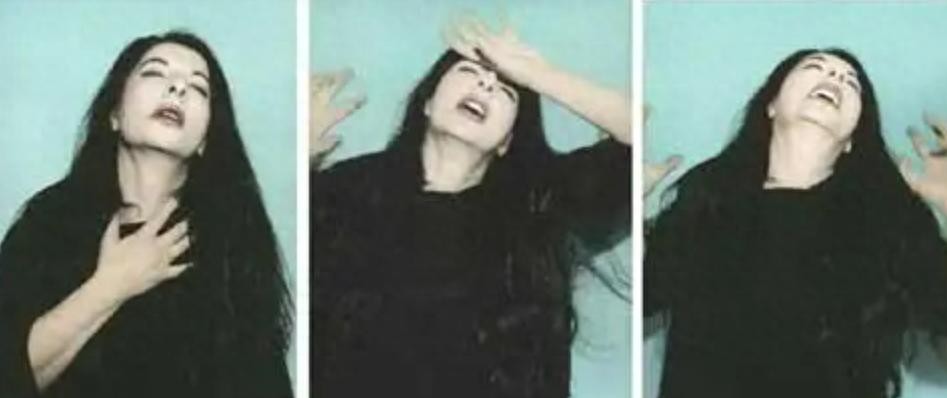

1974年,在纽约现代艺术博物馆,发生了骇人的一幕。来自南斯拉夫的姑娘玛丽娜,将自己麻醉了6小时,任由观众处置。

麻醉解除后,玛丽娜不仅身上的衣服被剪得稀碎,身上也全是伤口。

这6个小时里到底发生了什么?玛丽娜又为什么要这么坐?

骇人听闻的行为艺术

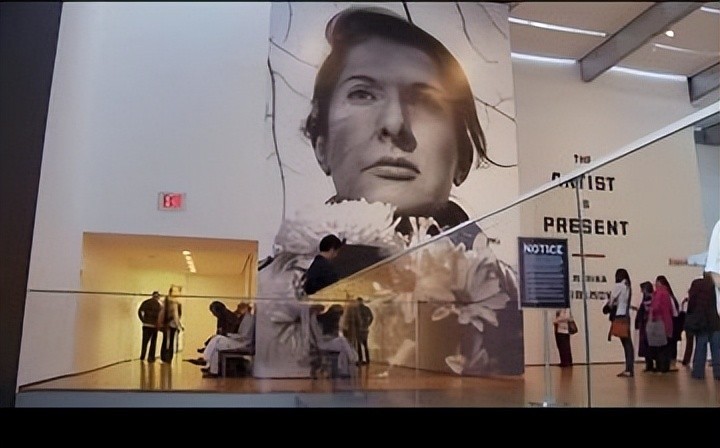

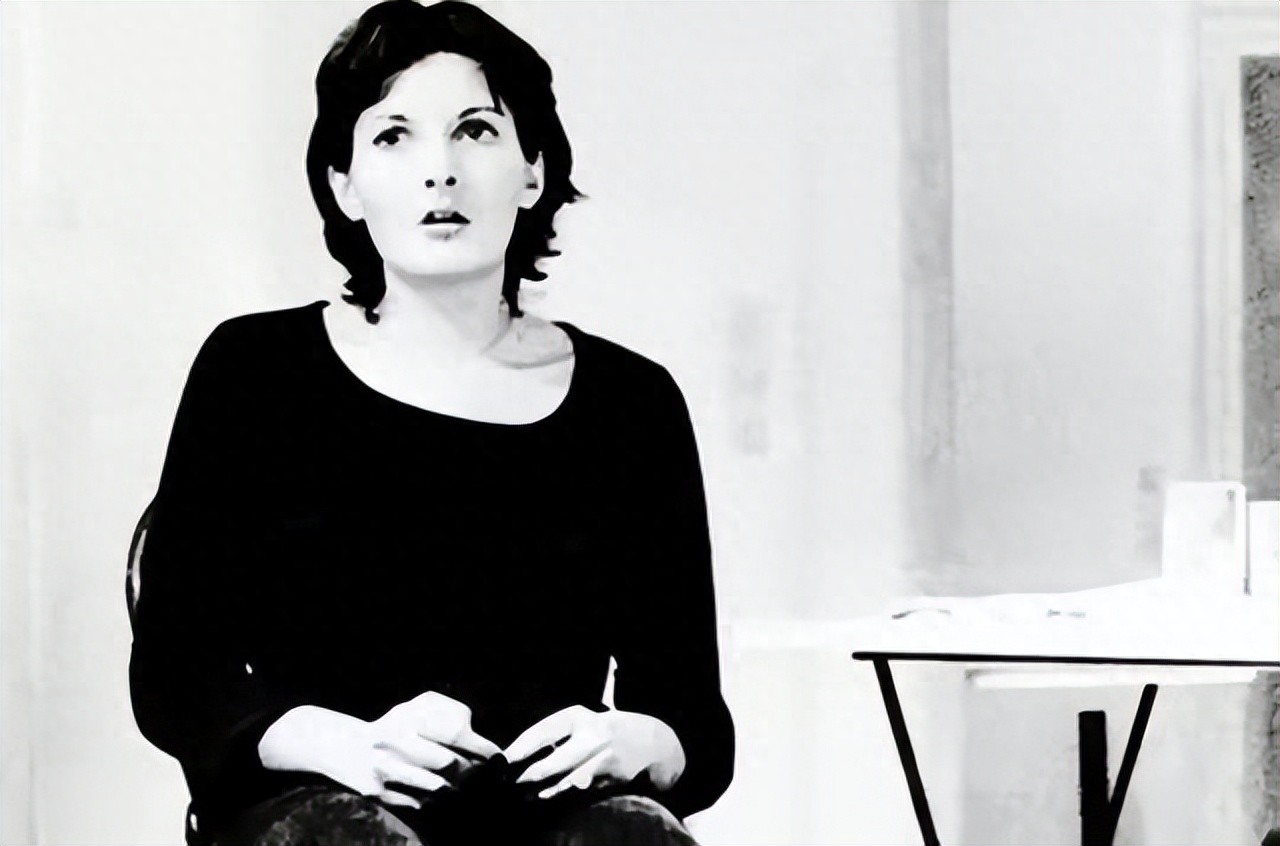

玛丽娜·阿布拉莫维奇,是上个世纪极为有名的行为艺术家,也被人们称之为行为艺术之母。

在当时已然成名为众人所知的她,做出了一件令人感到极度费解的事。

她邀请来了许多的围观者,将自己深度麻醉了整整六个小时。

还在周围备好了“作案工具”,告诉这些围观者们:

在六个小时时间里,路过的人们可以任意处置她的身体,而且不用背负任何道德和法律责任。

这无疑是将自己的身家性命,完全交由他人掌控,在我们看来是极度不合理且荒谬的。

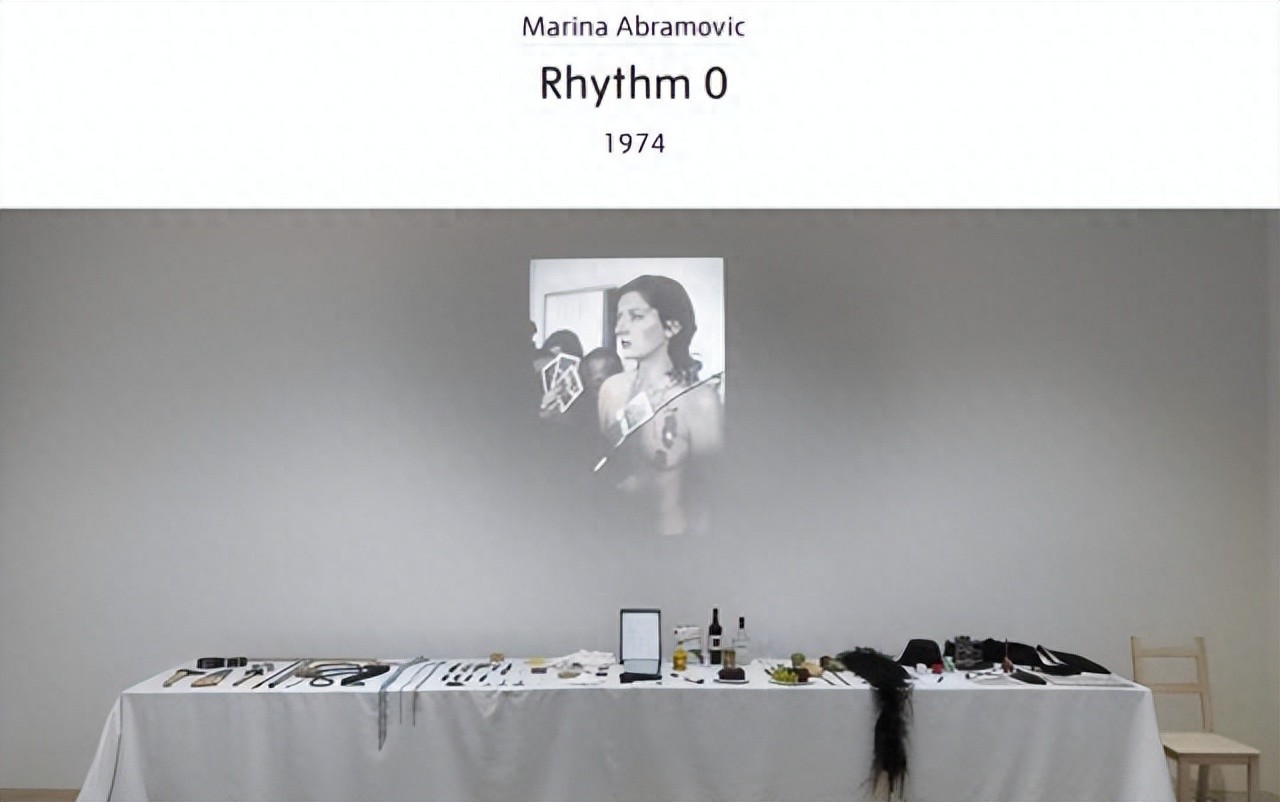

玛丽娜·阿布拉莫维奇将其命名为《韵律》。

其实,这个名字并不能体现玛丽娜这场行为艺术的本质。

在信任感极度缺失的当下,没有人可以对陌生人推心置腹,更别提这样毫无保留。

所以这场行为艺术,要检验的是人性,还能了解“肉体极限”。

各种道具齐上阵

也许是她想要见识一下人性的真正丑恶之处,又或许是她还相信着人类身上所保留的闪光点。

这场行为艺术,发生在大洋彼岸的纽约现代艺术博物馆当中。

这场行为艺术,她的团队为参与者们准备的“行刑”道具,高达72种。

其中不乏有鲜花、巧克力,甚至还有口红、画笔和颜料。

而除了这些比较温柔的道具,玛丽娜还很大胆地准备了匕首、弓箭、手枪、皮鞭这类血腥味十足的道具。

当人们陆陆续续聚集于此时,有人发现了她置放于身旁的一张小纸条。

上面的内容与其说是说明,不如说是免责声明。

“在我处于麻醉状态下的6小时时间里,观众可以随意挑选道具与我的身体进行接触,为此产生的一切后果都不需要承担责任。”

但即便如此,一开始的人们还是处于观望状态的,谁都没有动弹,因为没人想去当这个出头鸟。

虽然说着无需对之一切负责,但在公开场合总是要在意其他人眼光,大家都默契地等着第一个人的出现。

在这个时候,玛丽娜还觉得:果然世界上还是善良的人比较多。

然而很快,她就发现她错了。

人性到底有多阴暗?

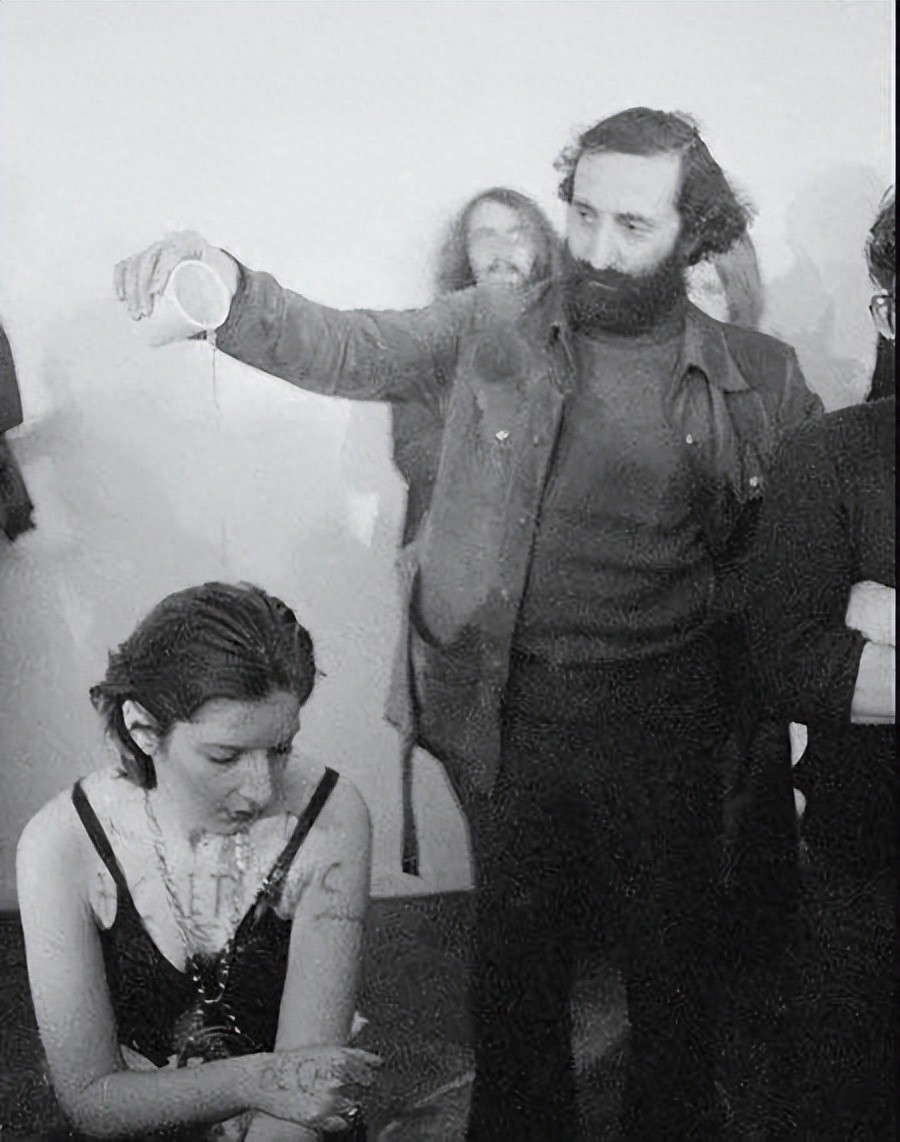

终于有人按捺不住,上前尝试着触摸了两下玛丽娜的身体。

发现她确实是无法行动以后,越来越多的人加入其中。

打破了按兵不动的局面,人们开始逐步放开自己的心理底线。

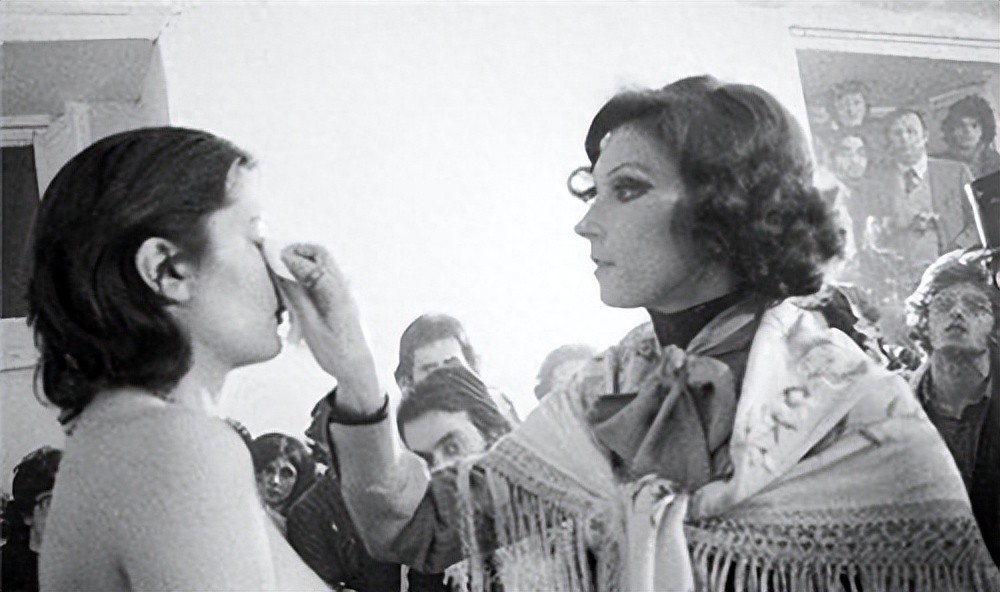

有人开始拿起唇膏在玛丽娜的脸上乱涂乱画,似乎很是享受这种将美好事物破坏的感觉。

也有人温柔地拿起玫瑰,放在了她的身边。

但渐渐地,人们开始不满足于现状。

有人拿起了剪刀将她的衣服全部剪开,破破烂烂的挂在她身上。

围观者不仅没有制止,反倒是掏出早已准备好的相机开始争先恐后拍起照来。

而这一举止不仅没有引起恐慌,反倒像是触发了什么开关一样,将在场的气氛带到了顶峰。

当他们意识到玛丽娜真的毫无反抗之力时,道德的枷锁便已崩坏。

一个年轻的小伙子,仿若没事人一般拿起一旁的匕首。

走上前,在玛丽娜的手臂上划出一道道鲜血淋漓的伤口。

他心满意足地站在一旁欣赏起了自己的杰作,就像是个艺术大师在自己的画板上作画一般。

过了一会才吹着口哨心满意足离去,这一幕确实是吓傻了其他人。

但当他们发现并没有人去为难这个年轻人的时候,所有的一切顾忌便都消失得无影无踪。

此刻的玛丽娜·阿布拉莫维奇在众人的眼中,不再是一条鲜活的生命,而是一个可以任由他们处置以取悦自己的工具。

都说搞艺术的人都说疯子,但如果你在现场观看这场演出,就会真的从心底里明白什么叫疯狂。

在短短的时间里,玛丽娜这个大名鼎鼎的行为艺术之母,浑身已是伤痕累累。

但即便是这样,也还是有人不满意。

事态一发不可收拾

他们无需承担任何代价,以往那些压抑在心底的疯狂想法全部被释放了出来,人性的阴暗在此刻得以完美的体现。

即便是那些原本正常的人,也被这种气氛所感染,跟着变得野蛮暴力起来。

他们不再顾虑周遭人的看法,尽自己可能地在这法外之地,肆意发泄自己积压已久的残忍天性。

有人拿起旁边桌子上摆放的手枪,走上前去想要结束她的生命,来为这场荒唐而又野蛮的行为艺术划上完美的句号。

但总归剩下的人们还是有人保有一丝理智的,害怕真闹出人命会让事态变得一发不可收拾。

他们及时制止了这名鲁莽的男人,夺走了他的手枪。

经这一下,现场的气氛也算是沉寂了下来,人们纷纷从刚刚的狂热状态中脱出。

等到他们再回过头去看所做所为,不免感到一阵后怕,于是慌不择路地先后跑了。

六个小时过去了,玛丽娜虽然最终得以保留身家性命。

但这短暂而又漫长的六个小时,也给玛丽娜带来了不小的心理阴影。

“这场演出让我发现,一旦把决定权交给别人,那我们离丧命也就不远了。”

她虽然身体被麻痹,但脑袋还是能够正常思考的,也能感知到自己身上所发生的一切。

想必经此一事,玛丽娜也不会再度轻易升起考验人心的想法,毕竟人心本身就是经不起考验的。

而像她这样对人性怀有不切实际的天真想法的人,还是少数。

而玛丽娜对这场行为艺术的执念,也可能和她幼时的经历有关。

母亲对她的童年教育

玛丽娜的父母都是军人,而且还是战争中的民族英雄。

战后在政府也是身居要职,算得上地位崇高,身份显赫。

她虽说有着军人世家的荣耀身份,但与之而来的,便是母亲那严厉的带有军事风的独特教育手段。

她似乎是将玛丽娜,当做了自己手下的士兵一样训练。

年幼的玛丽娜,毕竟只是个没长大的孩子,天性活泼好动。

与她的父母不同,她并没有军人梦想。

年幼的玛丽娜,在母亲的严格教育下,早早就在心底埋下了一颗追寻自由的种子。

13岁那年,玛丽娜的父亲回到家中,给她带去了人生中极为重要的一个人,她的绘画老师。

那是一个看起来有些其貌不扬的男人。

不拘一格的创作方式和对艺术的独到见解,都使当时的玛丽娜燃起了对于艺术和自由的追寻渴望。

在她心中,那是和母亲截然相反的另一条道路,也是最为适合她的人生。

玛丽娜早已受够了母亲给自己所规划出的条条框框,她全身心投入到了这门喜好当中。

她在绘画上展现出了超然的天赋,轻松考上了国内最有名的艺术院校。

成功毕业之后,玛丽娜先后前往了德国与法国进行深造。

但即便如此,学成归来的她依旧没能脱出母亲的掌控。

玛丽娜的艺术表演,必须得按照母亲的规划,排得满满当当。

而且全都不是自己想要的风格。

那和她所想象中的自由完全不符,所以她开始在表演的内容上开创属于自己的风格,尝试触碰那可望而不可即的自由。

玛丽娜的母亲表达出的不近人情,让一直以来都在尝试和母亲背道相驰的玛丽娜想要努力去证明人性的温暖之处。

这也是为何玛丽娜愿意去相信人性的原因,也才有了这一场特殊的演出。

至少确实是有那么一批艺术家的超前思维,是我们这种普通人所无法理解的。

玛丽娜本意是想要,能够通过演出证明:

即便是素不相识的陌生人,在没有法律的管控下也能温柔待人。

那玛丽娜就能够证明母亲一直以来坚信的铁血教育,是个笑话。

而她的表演内容大多都是通过对自身肉体的摧残,来体现自己的艺术理念。

包括这一次的《韵律》同样如此,但区别便是是否由自己所掌控。

以往她也不是没有像今天这样受伤如此严重的时候,但绝对没有一次让她感觉自己离死亡原来如此之近。

即便是在那之后的许多年,再度提到《韵律》,玛丽娜也还是会心有余悸。

但这一切,却并未成为她探索自由和艺术的阻碍。

结语

在那之后的日子里,玛丽娜一直在坚持着自己的艺术道路。

她依然在不断尝试以各种形式,去展现自己对于行为艺术的独到见解。

点击”关注”,为您持续更新优质内容

-

- 悍匪周克华:持枪作案8年,杀害11人,被两位首次实战的民警击毙

-

2025-09-16 16:38:34

-

- 100张古风姓氏头像 看看有没有你的姓氏

-

2025-09-16 16:36:18

-

- 高干文:强推这部《插翅难逃:督军的囚宠》全文高糖

-

2025-09-15 18:12:41

-

- 甜品游戏显卡之王归来!这次就“要666” GeForce GTX1660Ti全国首发拆解评测

-

2025-09-15 18:10:26

-

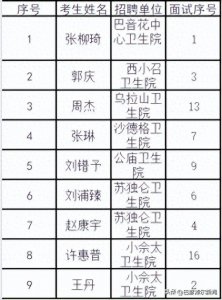

- 巴彦淖尔市人事考试网发布最新公告

-

2025-09-15 18:08:09

-

- 40种野菜图片大全,教你认识不同的野菜和吃法,你想要的野菜都有

-

2025-09-15 18:05:53

-

- 清朝著名十大巨富

-

2025-09-15 18:03:37

-

- 朱时茂之子朱青阳:见证父母的风雨婚姻,我也要像父母一样幸福

-

2025-09-15 18:01:21

-

- 朱媛媛这部8.2分佳作,竟被严重轻估?《浪漫的事》值得二刷三叹

-

2025-09-15 17:59:05

-

- 五亿雷洛探长,从擦鞋匠到香港传奇,他的奋斗与沉沦之路

-

2025-09-15 17:56:49

-

- 演员李雪健:患癌21年,脖子溃烂、生不如死,曾因看不起病想结束

-

2025-09-15 17:54:33

-

- 从剥削进化的角度让你了解领悟未来经济的发展走势

-

2025-09-15 17:52:17

-

- 中华上下五千年,一口气读完版。(中华历史文明编年简表)

-

2025-09-15 17:50:02

-

- 擅长资本运作的温德姆酒店集团!

-

2025-09-15 17:47:46

-

- 2020年中国电脑绣花制版设计及刺绣打版技术培训招生简章

-

2025-09-15 17:45:30

-

- 神秘国度“南诏国”:称霸西南,跟大唐交恶60年,起名方式很古怪

-

2025-09-15 17:43:14

-

- 新百伦和纽巴伦,山寨兄弟你买对了吗?

-

2025-09-15 17:40:58

-

- 冈村宁次用什么手段让自己无罪释放?主席得知:无论如何得抓回来

-

2025-09-15 17:38:42

-

- 犯罪前科会产生什么样的法律后果

-

2025-09-15 17:36:26

-

- 盲人歌手刘赛:爆红后下嫁河南农村,倒贴2套房,将公婆当孩子宠

-

2025-09-15 17:34:10

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片)

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片) 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

杨子父亲(杨子父亲最新消息) 3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男

3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男