孙权是否为明主?为何在他的带领下东吴逐渐丧失问鼎中原的机会?

孙权是否为明主?为何在他的带领下东吴逐渐丧失问鼎中原的机会?

《孙权是否为明主?为何在他的带领下东吴逐渐丧失问鼎中原的机会?》

引言:

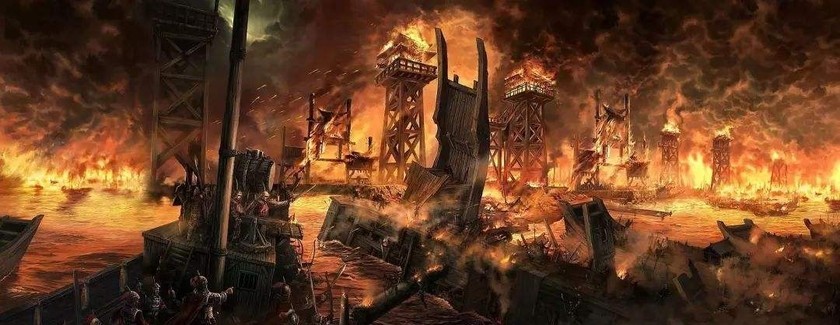

建安十三年(208),年仅二十四岁的孙权在赤壁之战中与刘备联手,击退了曹操的百万大军,奠定了三国鼎立的基础。这位"江东小霸王"孙策之弟,十九岁便继承大统,在动荡的江东局势中展现出过人的政治才干。然而,当曹操、刘备相继离世,三国格局已定,作为东吴之主的孙权却迟迟不愿称帝,始终徘徊在争霸中原的十字路口。这位被曹操赞誉"生子当如孙仲谋"的枭雄,为何在经营江东数十载之后,最终未能完成一统天下的夙愿?究竟是战略上的缺陷,还是个人能力的局限?让我们走进这段跌宕起伏的历史,揭开这位东吴之主的统治真相。

大纲:

一、家族渊源与早期成长

孙氏家族在江东的影响力

父亲孙坚、兄长孙策的功业

孙权十九岁继位时的局势

二、孙权的明主之处

稳定江东内部局势的手段

广纳贤才、善用谋士的治国方略

在曹刘之间的政治周旋能力

三、东吴失去问鼎中原机会的原因

军事实力的局限性:水军强而陆军弱

孙权个人统帅能力的不足

守成有余而进取不足的战略思维

四、孙权统治的历史评价与影响

政治手腕与军事能力的反差

东吴偏安一隅的最终格局

孙权在三国历史中的地位与作用

孙权是否为明主?为何在他的带领下东吴逐渐丧失问鼎中原的机会?

建安十三年(208),年仅二十四岁的孙权在赤壁之战中与刘备联手,击退了曹操的百万大军,奠定了三国鼎立的基础。这位"江东小霸王"孙策之弟,十九岁便继承大统,在动荡的江东局势中展现出过人的政治才干。然而,当曹操、刘备相继离世,三国格局已定,作为东吴之主的孙权却迟迟不愿称帝,始终徘徊在争霸中原的十字路口。这位被曹操赞誉"生子当如孙仲谋"的枭雄,为何在经营江东数十载之后,最终未能完成一统天下的夙愿?究竟是战略上的缺陷,还是个人能力的局限?让我们走进这段跌宕起伏的历史,揭开这位东吴之主的统治真相。

江东霸业 世代传承

东汉末年,天下大乱,各路诸侯纷纷崛起。在这个群雄逐鹿的年代,江东孙氏家族就像一颗冉冉升起的新星,照亮了这片动荡的土地。

孙氏世代在吴地为官,到了孙坚这一代,更是名声大噪。这位"江东猛虎"在讨伐董卓的战役中所向披靡,率军一路势如破竹,直逼洛阳城下。

孙坚的长子孙策,继承了父亲的勇猛果敢。他年纪轻轻就展现出非凡的领袖气质,被时人誉为"东吴小霸王"。父亲意外去世后,孙策挑起了家族的重担。

这位年轻的统帅不仅保护着年幼的弟弟孙权,还为他网罗人才。每当宴请宾客时,孙策总会回头对孙权说:"这些人以后都会是你的手下。"

在兄长的庇护下,孙权虽然没有父亲和哥哥那般勇武,却展现出了过人的才学。他为人豁达大方,崇尚侠义,善于招揽人才,很快就在江东声名鹊起。

命运的转折在孙策遭遇刺杀身亡之时到来。临终前,孙策将印绶交予年仅十九岁的孙权,并对众人说:"以吴越之众,三江之固,足以观成败,诸位要好好辅佐我弟啊!"

接任大统的孙权面临着严峻的挑战。地方士族和民众并不看好这个"孺子",各地叛乱此起彼伏。庐江太守李术公然反叛,企图取代孙氏统治。

家族内部也不太平,宗室成员庐陵太守孙辅暗中投靠曹操,孙暠也蠢蠢欲动。豫章、会稽等地的数万山越人趁机作乱,丹阳太守孙翊和宗室重臣孙河惨遭杀害。

面对四面楚歌的局势,这位年轻的统帅展现出惊人的应变能力。他迅速整合了孙策的旧部,安抚百姓,接纳各地投奔的人才。

在周瑜、程普等大将的协助下,孙权先后平定了李术的叛乱,镇压了宗室的动乱。他还剿灭了六千山越叛军,收编了上万降兵。这一系列军事行动,不仅稳定了江东局势,也让这个年轻的统帅在实战中迅速成长。

雄主困局 内外交困

赤壁之战后,孙权本有机会趁势北上,与刘备共同瓜分中原。但他选择了固守江东,着力于加强内政建设和发展经济。

统一江东后的孙权面临着一个重大抉择:是北上争霸,还是专注于巩固地盘。结果表明,他选择了后者,这个决定在很大程度上影响了东吴的命运。

在政治上,孙权建立了一套完整的官僚体系。他分别在建业、武昌和广陵设立了三大政治中心,形成了三足鼎立之势。

三大中心各有分工:建业负责朝政,武昌主掌军事,广陵则成为北望中原的桥头堡。这种布局让孙权能够更好地掌控江东局势。

在经济方面,孙权大力发展农业和手工业。他组织民众开垦荒地,兴修水利,把江东打造成鱼米之乡。

造船业和冶铁业在他的统治下也得到了空前发展。东吴的水师实力冠绝天下,这为后来的抗魏战争奠定了基础。

然而,孙权的统治也暴露出诸多问题。他过分依赖宗室和外戚,让亲族把持重要职位。

这种任人唯亲的做法,导致朝廷内部派系林立,权力斗争不断。吕蒙、陆逊等能臣虽有大才,却常常受到排挤。

对外战略上,孙权显得优柔寡断。他在与魏、蜀两国的关系中摇摆不定,时而联蜀抗魏,时而投魏抗蜀。

这种反复无常的外交政策,不仅消耗了大量军事资源,也让东吴失去了许多战略机遇。魏国皇帝曹丕称帝后,孙权甚至一度称臣称藩。

在军事上,孙权过分依赖水军优势,忽视了陆军建设。东吴军队虽然在长江水域所向披靡,但一旦离开水域作战就显得力不从心。

特别是在夺取荆州的战役中,孙权执着于水路进攻,结果屡次受挫。这种战略上的局限性,让东吴始终无法突破长江天险,向中原腹地扩张。

内政方面,孙权晚年沉迷于修建宫殿和造船,大兴土木。这些工程耗费了大量人力物力,加重了百姓负担。

更为严重的是,他在继承人问题上举棋不定。先是立长子孙登为太子,后又改立孙和,最后又废和立琅,朝廷因此动荡不安。

这种朝令夕改的做法,不仅动摇了东吴的统治根基,也为后来的权力斗争埋下了祸根。太子之争导致朝廷分裂,大臣们各自站队,相互倾轧。

到了孙权晚年,东吴已经错过了最佳的发展时机。北方的曹魏日渐强大,西面的蜀汉虎视眈眈,而东吴却陷入了内耗的泥潭。

这位统治东吴长达五十余年的君主,虽然成功地保住了江东基业,却未能带领东吴突破地域限制,实现问鼎中原的宏图。其统治暴露出的种种问题,最终成为东吴由盛转衰的重要原因。

英雄末路 失意江东

赤壁之战后的二十年间,东吴与魏、蜀两国在军事和外交上展开了复杂的博弈。孙权在这场博弈中表现出明显的战略犹豫,这种犹豫最终导致东吴错失了北上争霸的良机。

建安二十四年(219),孙权背弃与刘备的盟约,趁关羽北伐曹魏之际偷袭荆州。这一决策虽然短期内为东吴夺取了荆州,却彻底破坏了吴蜀同盟的基础。

关羽被杀后,刘备震怒,率军东征。孙权面对这场危机,采取了全面防御的策略,命令陆逊坚守要地。

陆逊在夷陵之战中采用火攻,一举击溃蜀军主力。但这场胜利不仅没有为东吴带来战略优势,反而加深了与蜀汉的仇怨。

魏文帝曹丕称帝后,孙权面临着一个艰难的抉择。他最终选择称臣纳贡,接受魏朝册封,成为吴王。

这种屈辱性的外交让东吴将士士气低落。许多老臣如张昭等人,对孙权的这个决定深表不满。

黄武元年(222),孙权终于在群臣的压力下称帝,建立东吴政权。但这个时机已经太晚,此时魏国已经完成了政权巩固。

称帝后的孙权没有展开积极的军事行动,而是将重心放在了内政建设上。他在武昌大兴土木,修建宫殿,组建庞大的水师。

这些工程虽然提升了东吴的国力,但也加重了百姓负担。民间怨声载道,地方官员甚至出现消极怠工的现象。

对外战争中,孙权过分依赖水军优势,导致陆军战斗力下降。东吴军队在远离长江的地区作战能力明显不足。

太子问题成为孙权晚年最大的政治隐患。他先后废立太子数次,导致朝廷上下人心浮动。

大臣们为了自保,纷纷站队靠向不同的太子人选。这种政治斗争严重影响了东吴的战争动员能力。

孙权对宗室的过分依赖,也带来了负面影响。他让诸多宗室子弟担任重要职务,却没有有效的监督机制。

这些宗室大员往往只顾及私利,不思进取。他们在地方上横征暴敛,甚至与地方豪强勾结,形成了独立的利益集团。

孙权的统治方式也逐渐走向专制。他对异议日益不能容忍,多次因为意见不合而处死重臣。

张昭、步骘等老臣相继去世后,朝中再无人敢直言进谏。这导致孙权在决策时缺乏全面的意见参考。

军事将领的更替也出现了断层。吕蒙、陆逊等名将后,东吴再无可以独当一面的统帅。

年轻一代的将领缺乏实战经验,在与魏军的对抗中屡屡失利。东吴的军事实力开始呈现下降趋势。

到了孙权晚年,东吴已经完全失去了进取精神。朝廷上下只求保住现有地盘,再无开拓进取之志。

这种保守的战略态度,加上内部的政治斗争,最终导致东吴错过了最后的扩张机会。曹魏的势力逐渐壮大,而东吴却在内耗中日渐衰落。

江东霸业 终成泡影

赤乌元年(238),孙权迁都建业,这标志着东吴政权重心的最终确立。这次迁都既是政治需要,也反映出孙权逐渐放弃了进取中原的战略意图。

建业城内,新的宫殿群拔地而起。孙权在城南建造了规模宏大的银雀台,在城北修筑了巍峨的凤皇台。

这些奢华的建筑工程持续了数年,耗费了东吴大量的人力物力。江东百姓背负着沉重的徭役,民间怨声载道。

太子更迭的风波在这一时期达到顶峰。孙权先废黜孙和,继而处死孙霸,最后立孙亮为太子。

这番朝令夕改引发了朝廷上下的剧烈动荡。大臣们为求自保,不得不在各个太子之间周旋,朝廷政务因此荒废。

军事上,东吴在各条战线均陷入被动。北线的合肥战役接连失利,西线的荆州之争也毫无进展。

孙权年事已高,却仍不断发动小规模战争。这些无谓的军事冲突消耗了东吴的军力,却未能带来任何实质性收获。

吴国水军虽然仍保持着长江水域的优势,但陆军作战能力持续下降。将领们已经失去了昔日敢打敢拼的进取精神。

朝廷内外,奢靡之风日盛。孙权宠信佞臣,宗室子弟骄奢淫逸,地方官员贪污成风。

老一辈的功臣如吕蒙、陆逊相继去世,新任命的将领大多是些缺乏实战经验的宗室子弟。这些人只知道享受权力带来的荣华富贵,却无力承担军事重任。

赤乌十年(247),孙权病重,朝廷陷入了更深的混乱。太子孙亮年幼,大臣诸葛恪野心勃勃,宗室诸王蠢蠢欲动。

临终前的孙权看到了东吴的困境,但为时已晚。他留下了"讨虏功未立,中原未复,死不瞑目"的遗言。

孙权驾崩后,东吴的衰落速度加快。太子孙亮在诸葛恪的辅佐下即位,朝廷大权旁落。

诸葛恪独揽朝政,大肆排除异己。他在短短几年内就处死了数十名反对派大臣,导致朝廷人才凋零。

军事上,诸葛恪延续了孙权晚年的保守战略,对魏国的进攻态势毫无作为。东吴的军事实力进一步下降。

内政方面,税赋加重,民生凋敝。地方豪强与宗室勾结,横征暴敛,百姓苦不堪言。

这种局面一直延续到东吴灭亡。回顾孙权的统治,他确实是一位有能力的君主,但在关键的历史时期,他的决策失误让东吴失去了问鼎中原的机会。

历史证明,孙权的统治方式存在着致命的缺陷。他过分依赖宗室,纵容权贵,导致东吴的政治体系走向僵化。

从赤壁之战的辉煌到晚年的困顿,孙权的统治轨迹折射出一个政权由盛转衰的典型过程。这个过程启示后人:一个政权的兴衰,往往取决于统治者在关键时期的战略选择。

-

- 爱因斯坦瞧不起中国人?他究竟是如何看待旧时期的中国?

-

2025-09-03 22:09:56

-

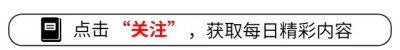

- 索马里兰:这个国家人人吸毒,货币如同废纸,家家户户靠卖钱为生

-

2025-09-03 22:07:40

-

- 改革开放40年,致敬这些人!

-

2025-09-03 22:05:23

-

- 青年法学家苏宇:风尘仆仆的未来法治

-

2025-09-03 22:03:06

-

- 漫谈:巴斯达国王阿格西劳斯二世的性格特点及王位的取得过程

-

2025-09-03 22:00:49

-

- 河北男子恋爱不成入室行凶,被女孩反杀,法院正义审判大快人心

-

2025-09-03 21:58:34

-

- 刘备一生没重用赵云,临死前才告诉他为什么:你有三件事办砸了!

-

2025-09-02 21:51:29

-

- 从历史中追寻大英帝国的内在逻辑,到底什么是大英帝国?

-

2025-09-02 21:49:14

-

- 《泰坦尼克号》演员23年后的变化,谁变化最大

-

2025-09-02 21:46:58

-

- “十四五”交卷年,这些绿色信号不容错过

-

2025-09-02 21:44:42

-

- 2017年,台湾女作家在家中自杀,读者从其作品中发现过往悲惨遭遇

-

2025-09-02 21:42:26

-

- 对答案啦!2019四川高考试题+答案公布(完整版)

-

2025-09-02 21:40:11

-

- 浙报专版刊登:同向同行画好最大同心圆 敢闯敢干共绘精彩团结篇——2024年浙

-

2025-09-02 21:37:55

-

- 傅丽莉:嫁给孙淳36年,64岁坚持丁克,夫妻俩花60万养只狗当儿子

-

2025-09-02 21:35:39

-

- 事实证明,“过气女星”的黄奕,已经走上了另一条康庄大道

-

2025-09-02 21:33:23

-

- 15位演过虞姬的女演员,看过才知道,啥叫倾国倾城,啥叫丑不自知

-

2025-09-02 21:31:07

-

- 朝鲜战争风云:中美俄朝韩五国教科书,分别如何叙述这场战争?

-

2025-09-02 21:28:51

-

- 为什么会爆发中越战争?

-

2025-09-02 21:26:35

-

- 康熙帝惠妃:位列四妃之首,并非明珠妹妹,跌宕半生仍得高寿而终

-

2025-09-02 21:24:20

-

- 萍乡融入长株潭都市圈是不得已而为之,还是共赢的必选题

-

2025-09-02 21:22:04

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对

女生对你透露感情史是什么意思?该怎么应对 乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片)

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片) 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得

《古惑仔》洪兴14位老大,你最多记得10个,后面4个你一定不记得 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

杨子父亲(杨子父亲最新消息) 3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男

3本妖艳女主撩清冷禁欲男主文:《欢喜债》撩人小妖精x高冷禁欲男